建築物の省エネ基準を調べていると、「特定建築物」という用語が目にすることがあると思います。

特定建築物とは、どのような建築物でしょうか。

今回は特定建築物の定義と、2025年4月に迫った建築物省エネ法改正のポイントを解説します。

特定建築物と省エネに関する法律を正しく理解し、設計業務や営業活動を進めるヒントにしてください。

省エネ法・建築物省エネ法の「特定建築物」とは

そもそも「特定建築物」とは、どのような建築物を指すのでしょうか。

はじめに、特定建築物の定義と種類を詳しく解説します。

特定建築物とは

特定建築物は、省エネ法における「一定規模以上の建築物」です。

建築物省エネ法にも、特定建築物の区分があります。

省エネ法は、エネルギーの利用を合理化することを目的とした法律で、建築分野のほか、工場や輸送、機械器具分野も規制します。特定建築物は、省エネ措置の届出や定期報告をしなければなりません。

建築物省エネ法は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律です。対象が建築物に限られる点で、省エネ法と異なります。

特定建築物は省エネ法・建築物省エネ法ともに区分が存在します。両法律の違いを正しく理解し、対応してください。ちなみに、2025年4月に大きな改正を予定している法律は、建築物省エネ法です。

特定建築物は2種類ある

省エネ法の特定建築物は「建築物1棟の合計床面積」によって、第一種・第二種の2種類に分けられます。建築物省エネ法に第一種・第二種の区分はなく、特定建築物が定められるのみです。

| 1棟の合計床面積 |

省エネ法 | 建築物省エネ法 | |

|---|---|---|---|

| 2,000㎡以上 | 非住宅 | 第一種特定建築物 | 特定建築物 |

| 住宅 | - | ||

| 300㎡以上 2,000㎡未満 |

非住宅 | 第二種特定建築物 | |

| 住宅 | |||

省エネ法では、第一種・第二種特定建築物とも、工事着手21日前までに省エネ法に基づく届出が必要です。届出の内容が著しく不十分だと判断されると、指示・命令や勧告が行われます。

建築物省エネ法ではこれまで、特定建築物と中規模建築物のみに課していた省エネ基準適合義務を、原則としてすべての新築建築物に拡大します。

2025年の建築物省エネ法改正が特定建築物の新築に与える影響

2025年の法改正は、特定建築物の新築には大きな影響は与えないと考えられます。ここからは、その理由を解説します。

新築建築物の省エネ基準適合率

国土交通省の資料によると、新築建築物の省エネ基準適合率は、下表のようになっています。

| 建築物種別 |

省エネ基準適合率 | (参考)ZEB・ZEH実績 | |

|---|---|---|---|

| 非住宅 | 大規模 | 100% | 0.3% |

| 中規模 | 97% | ||

| 小規模 | 89% | ||

| 戸建て住宅 | 87% | 注文 20.3% 分譲 1.3% |

|

| 共同住宅 | 大規模 | 68% | 1.9% |

| 中規模 | 75% | ||

※参照:第1回 脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会(国土交通省説明資料)|国土交通省

住宅部門は、これまで省エネ基準が届出義務・説明義務にとどまっていました。そのため、今回の省エネ基準適合義務化により、高性能な住宅の建築が促進されると期待されます。

今回の法改正は、省エネ基準に適合しない住宅をこれ以上増やさないことが、主要な目的です。

特定建築物の省エネ基準適合率が高い理由

特定建築物とされる大規模非住宅建築物は、法制定時から省エネ基準の適合が義務化されていました。そのため、省エネ基準への適合率は100%です。また、中規模建築物も2021年4月より省エネ基準適合が義務化されており、こちらも高い適合率となっています。

特定建築物は、すでに省エネ基準に適合する設計ノウハウが蓄積されています。そのため、今回の法改正があっても、大きな影響はないと考えられます。

特定建築物に求められる省エネ性能

特定建築物には、どのくらい高い省エネ性能が求められるのでしょうか。

省エネ基準の考え方と、義務化されている性能水準を解説します。

建築物の省エネ性能の考え方

建築物の省エネ性能は、2つの基準で定められています。

外皮性能評価基準と、一次エネルギー消費量基準です。

外皮性能評価基準

外皮性能評価基準は、住宅の窓や外壁など外皮部分の性能を示します。

さらに2つの基準がある点に、注意してください。

- 外皮平均熱貫流率(UA値)

- 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)

UA値とηAC値は、外皮の部位の面積の合計ごとに算出します。

この結果で、省エネ性能の評価が行われます。

また、地域ごとに気候が異なる日本の風土に合わせ、基準値は全国を8つに分けて定められています。建築物が建てられる地域の基準に照合して、外皮性能が評価されます。

一次エネルギー消費量基準

一次エネルギー消費量は、住宅内で消費されるエネルギーの総量を指します。

「設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量」の計算式で算出され、BEIという指標で呼ばれます。

暖房や冷房、換気、照明、給湯、さらに太陽光発電システム等の再生可能エネルギーも加味されます。これらの設備を使い、基準に対しどの程度、使用量を削減できるかを測ります。

特定建築物(大規模建築物)が満たすべき性能

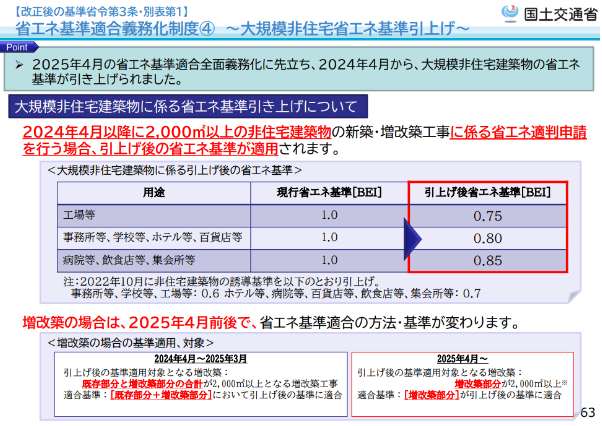

2025年4月に、省エネ基準適合対象が全建築物に拡大されることを踏まえ、大規模な非住宅建築物が満たすべき省エネ基準が引き上げられました。

引き上げ後の省エネ基準BEIは、現行のBEI=1としたとき、以下の水準になっています。

| 建物用途 | 新BEI |

|---|---|

| 工場等 | 0.75 |

| 事務所、学校、ホテル、百貨店等 | 0.80 |

| 病院、飲食店、集会所等 | 0.85 |

あわせて、増改築の場合の基準対象も変わります。従来は既存部分と増改築物を合わせた建物全体で基準を満たす必要がありましたが、2025年4月以降は増改築部分が新基準に適合していれば問題ありません。

省エネ計算についてお悩みなら実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください

建築業界から排出される二酸化炭素量は、決して少なくありません。温室効果ガスの排出量を削減し、カーボンニュートラルを達成したい政府は、さまざまな法改正を伴って建築業界の省エネ化を推進しようとしています。

法改正への対応が業務を増やし、顧客への営業活動や対応に支障が出ている場合、業務のアウトソーシングが有効です。

省エネ計算や適合性判定、性能評価なら、年間700棟をサポートする環境・省エネルギー計算センターにご相談ください。リピート率93.7%、最短納期1日という品質とスピードで、御社の業務負担軽減を支援します。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。