2025年4月に施行された省エネ基準適合義務化にあわせ、「省エネ計算書」というワードを耳にする機会が増えたかもしれません。

省エネ計算書はどのように作成するのでしょうか。

今回は省エネ計算書の概要と作成方法から、基準への適合可否を判定するもう1つの方法「仕様基準」まで詳しく解説します。

省エネ計算業務を円滑に進めるヒントとして活用してください。

省エネ計算書とは

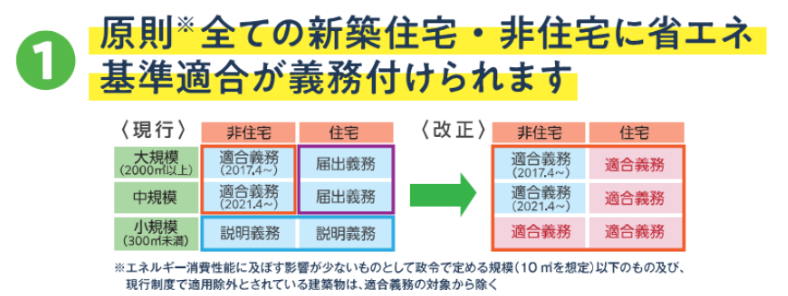

2025年4月以降に着工する新築建築物は、住宅・非住宅を問わず、すべて省エネ基準への適合が義務付けられました。

省エネ計算書とは、建築物が省エネ基準を満たしているかを判定するための計算結果です。

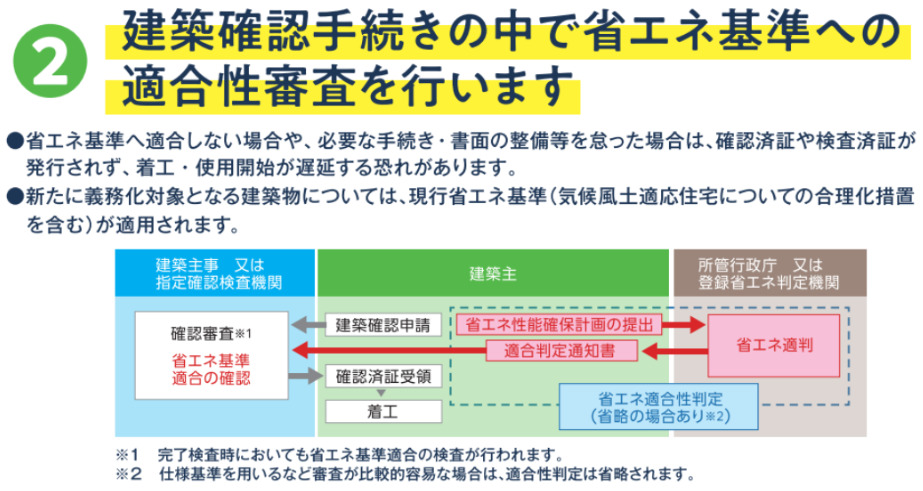

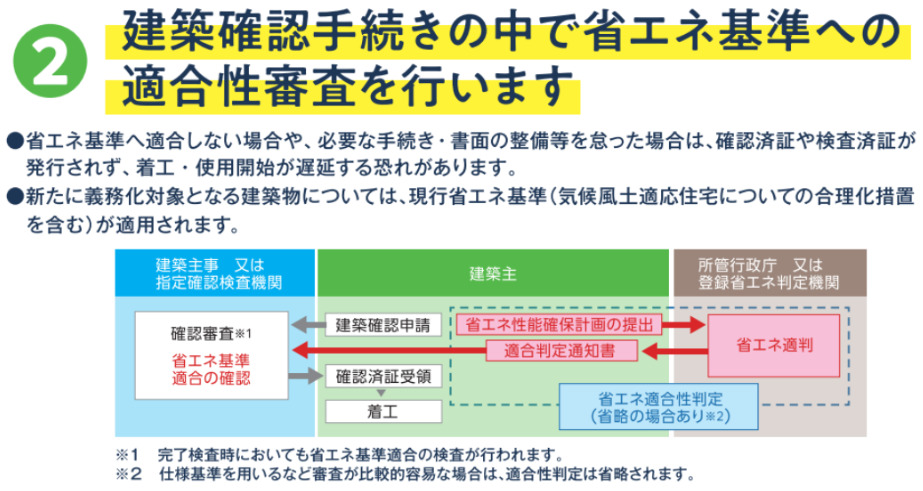

省エネ基準への適合可否判定は「省エネ適合性判定(通称:省エネ適判)」と呼ばれ、建築確認手続きの過程で実施されます。

省エネ計算対象の要素は2つ

計算書に記される省エネ計算には対象となる要素が2つあります。

一次エネルギー消費量と外皮性能です。

それぞれの概要を詳しく解説します。

建築物の一次エネルギー消費量

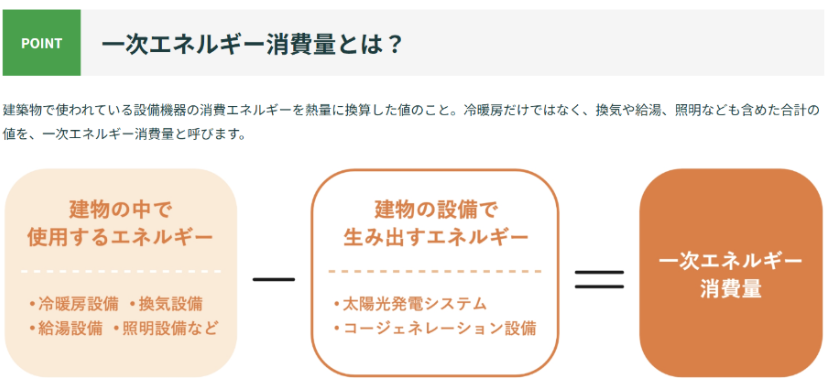

一次エネルギー消費量は、建築物で消費されるエネルギーを熱量に換算した数値です。

「一次エネルギー」は、化石燃料や水力、太陽光など、自然界に存在するエネルギーを指します。ただ、実生活では一次エネルギーを加工した二次エネルギー(電気やガスなど)を使用します。

二次エネルギーを一次エネルギー消費量に換算し、建築物の消費エネルギーの総量を算出するのが、一次エネルギー消費量の考え方です。

※画像:エネルギー消費性能|国土交通省

一次エネルギー消費量は、建築物が消費するエネルギーから、建築物が創るエネルギー(創エネ)を減じて算出します。

一次エネルギー消費量の指標「BEI」は、設計上の一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量で除して出します。BEI≦1.0で、省エネ基準適合と判定されます。

ちなみに、BEI≦0.8で誘導基準を満たせます。

建築物の外皮性能

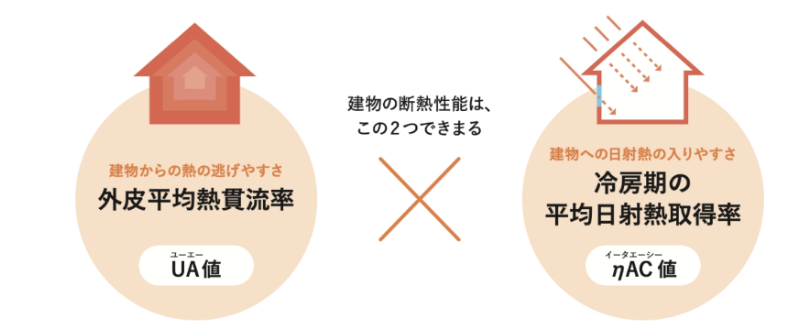

外皮とは、壁や屋根、窓など、外気に接する部分です。

外皮の性能は住宅と非住宅で、扱いが異なります。

住宅の外皮は、 外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の2つで構成されています。

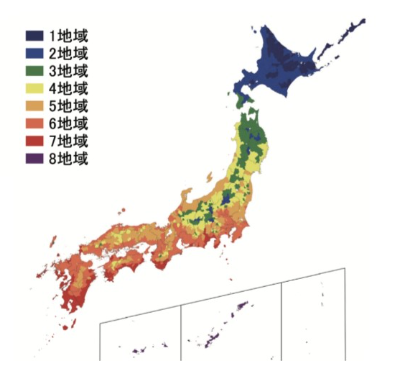

外皮がどの程度の断熱性能を持つかは、地域の気候に大きく影響されます。

そのため、省エネ基準では国土を8つの地域にわけ、地域ごとに基準値を設定しています。

UA値は、室内から逃げる熱量を外皮全体の面積で除し、算出します。

ηAC値は、建築物が取得する日射熱量を外皮全体の面積で除し計算します。

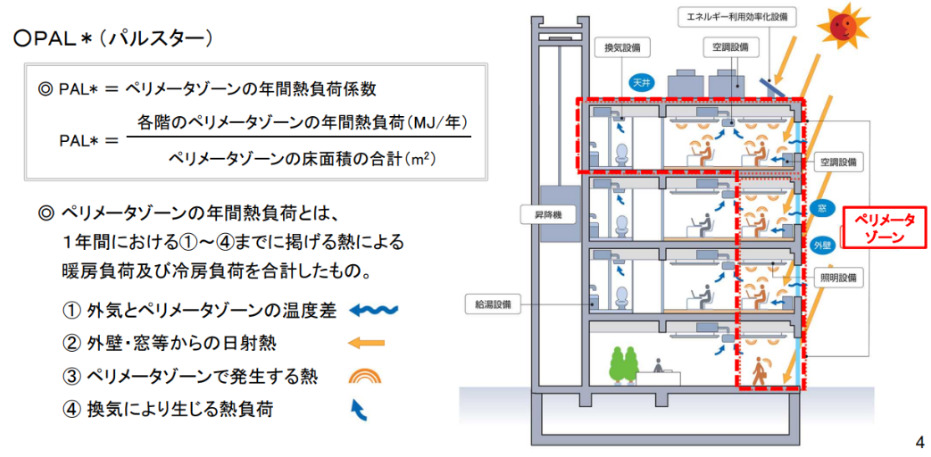

非住宅では、PAL*(パルスター)と呼ばれる指標で断熱性能を測定します。

※画像:省エネ基準の概要|国土交通省

PAL*は建築物の外気と接する空間が、床面積あたりどの程度の年間熱負荷を得るかを計算します。国の基準に対して、施工予定の建築物のPAL*の削減の程度が見られます。

PAL*の計算結果は「BPI」とあらわされ、設計PAL*を基準PAL*で除して算出します。

「仕様基準」は省エネ計算が不要

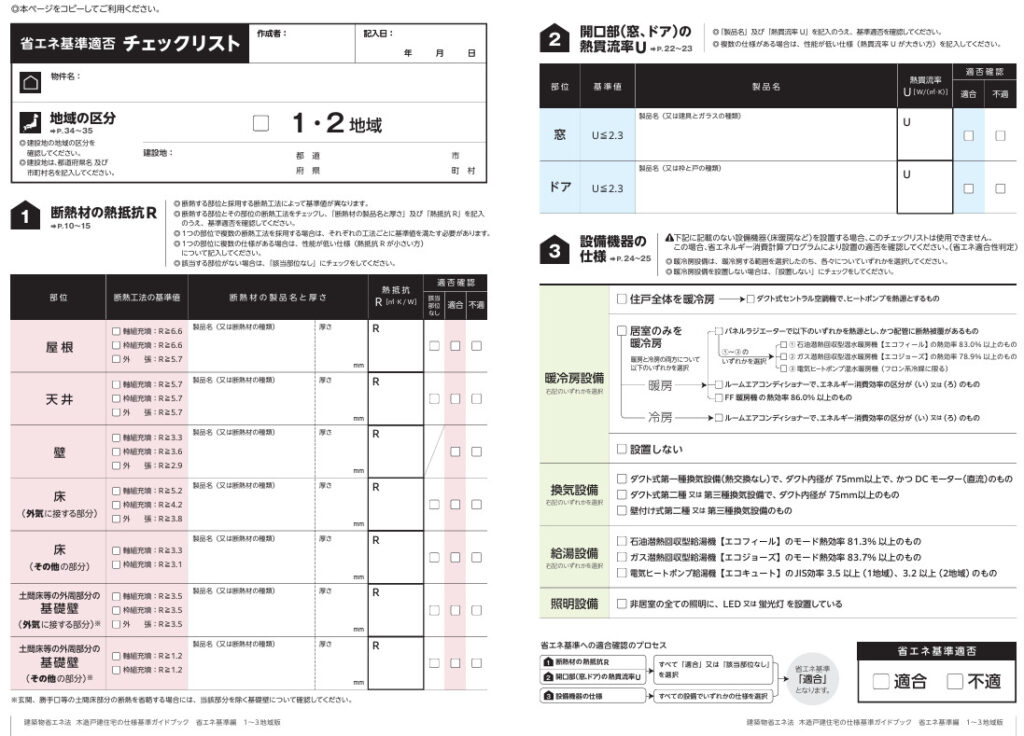

省エネ計算をせずに、簡便な方法で基準への適合を判断できる「仕様基準」という方法もあります。仕様基準について、詳しく解説します。

仕様基準の考え方

仕様基準では、国があらかじめ定めたモデル建築物と設備のリストに、部位ごと・設備ごとの確認結果をチェックします。

チェックの結果が「不適合ではない」場合に、省エネ基準に適合していると判定されます。

一次エネルギー消費量・外皮性能とも、判定が可能です。

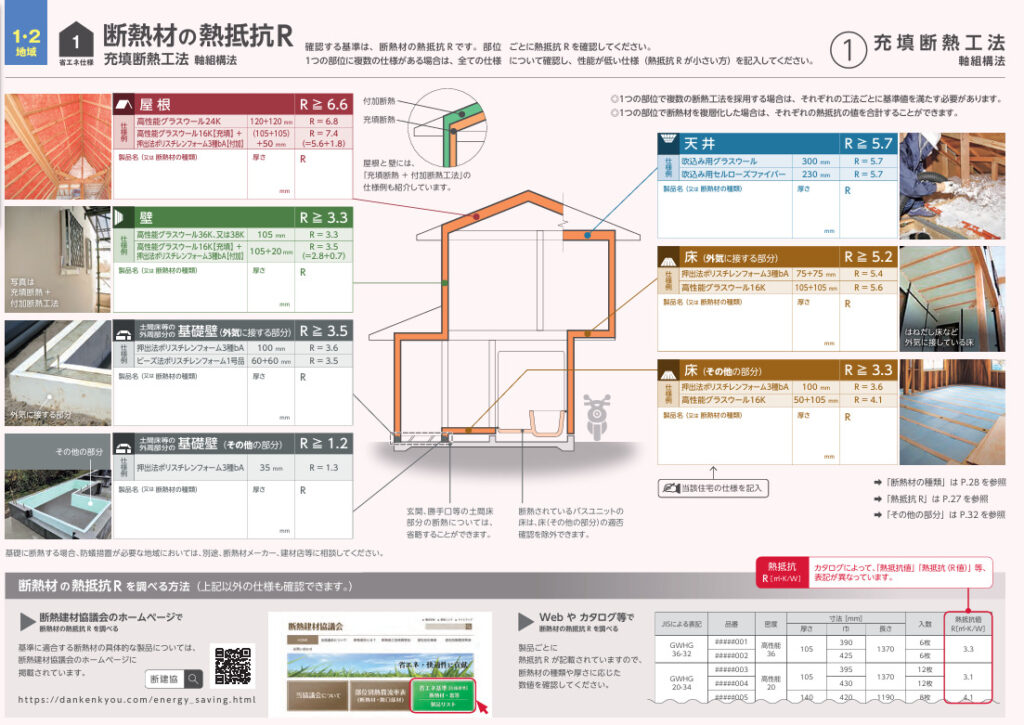

仕様基準の具体例

仕様基準のガイドブックは、国土交通省が公開しています。

建築物の種類や地域にあわせて、使用するガイドブックを選んでください。

例として、「木造戸建住宅・1〜3地域」のガイドブックを見てみましょう。

ガイドブックを開くと、断熱材の熱抵抗や開口部の熱貫流率、設備機器の仕様を入力できるページが見つかります。

それぞれの項目の指示に従い、必要な数値を入力し、チェックしていきます。

入力のガイドや注意点も解説されています。

チェックの結果が省エネ基準に適合するか否かは、各ページで指示されています。

すべての項目について、漏れなく確認してください。

省エネ計算と仕様基準、それぞれのメリットとデメリット

一次エネルギー消費量と外皮性能を細かく計算し、建築物ごとの省エネ性能を正しく数値化する省エネ計算と、リストに沿ってチェックしていくだけの仕様基準。

どちらにもメリットとデメリットがあります。

省エネ計算のメリット

省エネ計算のメリットは、設計した建築物の仕様に沿った正しい性能値が出ることです。とくに、省エネ性能の高い建築物では、省エネ性能で算出した高い数値がセールスポイントにもなります。

また、省エネ計算は「建築物全体で基準をクリアしていればよい」という考え方です。

一次エネルギー消費量が多い設備(床暖房など)を導入した場合も、他の部分の性能を高めて一次エネルギー消費量を相殺できれば基準に適合します。設計の幅が広がるという面も、省エネ計算のメリットになるでしょう。

省エネ計算のデメリット

省エネ計算を選ぶデメリットは、計算工程が複雑かつ煩雑な点です。詳しい計算の仕方は次章で解説しますが、設計図書の準備だけでもかなりの労力がかかります。

慣れないうちは、入力すべき数値選びや、入力した数値が正しいかの判断も難しいかもしれません。省エネ計算に時間がかかり、確認申請が遅れるリスクも考えられます。

仕様基準のメリット

仕様基準は部位ごと・設備ごとの細かな計算が不要です。用意されたリストに沿ってチェックしていくだけで、省エネ基準に適合しているかを簡便に判定できます。

また、省エネ基準に基づくリストでチェックしており、「適合」の結果は省エネ基準を間違いなく満たしていることを示します。建築確認申請の省エネ適判が不要になり、スピーディーに施工を進められます。

仕様基準のデメリット

仕様基準は簡便に適合可否を判定できる分、基準が厳しめにつくられています。また、設計に使用した設備が、リストの既定設備にないケースもあります。もし、リストにない設備を使って設計していたら、仕様基準は使えません。

具体的な性能値も出ないため、性能値をセールスポイントにした訴求もできない点に注意が必要です。

省エネ計算のやり方

省エネ計算はどのように進めれば良いのでしょうか。

具体的な計算手順と、注意点を解説します。

省エネ計算専用ツール「WEBプログラム」

省エネ計算の専用ツールとして、国土交通省が開発協力した「WEBプログラム」が公開されています。

WEBプログラムは料金やインストール不要で利用でき、制度の更新も速やかに反映されます。

住宅版と非住宅版があり、どちらも最新の省エネ制度に対応しています。

WEBプログラムを使った省エネ計算手順

WEBプログラムでの省エネ計算は、計算に必要なデータが入力されたPDFデータをアップロードし進めます。PDFデータは、エネルギー消費性能計算プログラムで作成します。

出力後、編集やスキャン等がされていない、無加工のデータでなければなりません。

エネルギー消費性能計算プログラムは、こちらから確認できます。

省エネ計算を行う際の注意点

省エネ計算はWEBプログラムを使えば自社で実施できます。ただ、WEBプログラムに必要なデータの作成には省エネに関する専門知識が必要です。準備すべきデータや根拠資料も多く、戸惑う場面も多いかもしれません。

また、省エネ適判は確認申請と同時に進みます。

多岐に渡る申請や手続きが、自社のコア業務を圧迫する可能性もあります。

省エネ計算を円滑に進め、スピーディーな着工をめざすなら、省エネ計算から適判までをワンストップで外注するという方法もあります。

例えば、環境・省エネルギー計算センターは、省エネ計算や適判業務を専門的に請け負うサービスです。短納期で正確な計算結果をお届けします。住宅性能評価やCASBEE、BELSなど各種制度にも対応しています。

確認申請に必要な図書一覧

建築物の確認申請には、省エネ計算書以外にもさまざまな書類が必要です。例として、2階建て木造戸建住宅(軸組工法)の確認申請時に必要な図書をまとめました。

- 仕様表・計画概要・付近見取り図・内部/外部仕上表

- 求積図・地盤面算定表・配置図

- 平面図

- 立面図・断面図

- 構造詳細図

- 床面積・見付面積計算表

- 壁量判定 兼 耐力壁図

- 四分割法判定

- 柱頭柱脚金物算定(N値計算法)

- 給排水衛生・電気設備図

- 計算書(採光、換気、省エネ)

- 設計内容説明書(省エネ)

- 機器表(省エネ)

確認申請の流れ

省エネ適判は、建築確認申請の中で行われます。建築主(施工会社)は、所轄行政庁または登録省エネ判定機関に、省エネ性能確保計画を提出してください。登録省エネ判定機関は、国土交通省のホームページにまとめられています。

適判が終わると、適合判定通知書が建築主事または指定確認検査機関に送られます。ここで確認審査が行われ、省エネ基準への適合が確認されます。省エネ基準への適合確認が終わると、確認済証が交付され、着工できるという流れです。

まとめ

省エネ計算書は、設計建築物の確認申請に必要な書類の1つです。

2025年4月から、すべての建築物に省エネ基準適合が義務化されたことに伴い、必要性が高まっています。

煩雑でわかりにくい点も多い省エネ計算は、プロへの外注がおすすめです。

省エネ計算なら実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターに、ぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。