住宅の品質向上や、消費者が住宅の性能を判断できる手段として制定された「住宅性能評価制度」の「設計住宅性能評価」。

この記事では設計住宅性能評価の特徴や申請の流れ、建設住宅性能評価や長期優良住宅との違いを解説します。

よくある質問もまとめてありますので、取得を検討する際の参考にしてください。

住宅性能評価制度とは

消費者が安心して住宅を取得する市場づくりを目的に設けられたのが、住宅性能評価制度です。

平成12年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づき、住宅性能に関する決まりや、第三者機関評価による評価などを設定しています。

住宅性能評価には設計住宅性能評価と建設住宅性能評価があり、住宅の品質を確保するために重要な役目を担っています。

設計住宅性能評価とは

設計段階の住宅性能の評価をおこない、設計段階の性能を保証するのが設計住宅性能評価です。

評価書が交付されると下記のマークを表示できる権利が与えられ、評価を受けた設計図どおりに住宅が施工された場合に限り、設計図の住宅性能が保証されます。

引用:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「新築住宅の住宅性能表示制度ガイドライン」

建設住宅性能評価とは

施工段階や完成段階などの現場検査により、住宅が設計住宅性能評価評価書のとおりに完成したか評価し、性能を保証するのが建設住宅性能評価です。

評価書が交付されると下記のマークを表示できる権利が与えられ、指定住宅紛争処理機関による紛争処理のサポートなどの恩恵が受けられます。

引用:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「新築住宅の住宅性能表示制度ガイドライン」

設計住宅性能評価と建設性能評価の違い

設計住宅性能評価と建設性能評価の大きな違いは評価段階です。

前述したとおり、設計住宅性能評価は住宅の設計段階での評価、建設住宅性能評価は建設現場や完成した住宅を評価します。

また、設計住宅性能評価書に基づいて現場検査がおこなわれるため、建設性能評価には住宅性能評価書が不可欠です。

住宅性能評価と長期優良住宅の違い

住宅性能評価と同じように住宅の性能を評価する制度として、長期優良住宅があります。

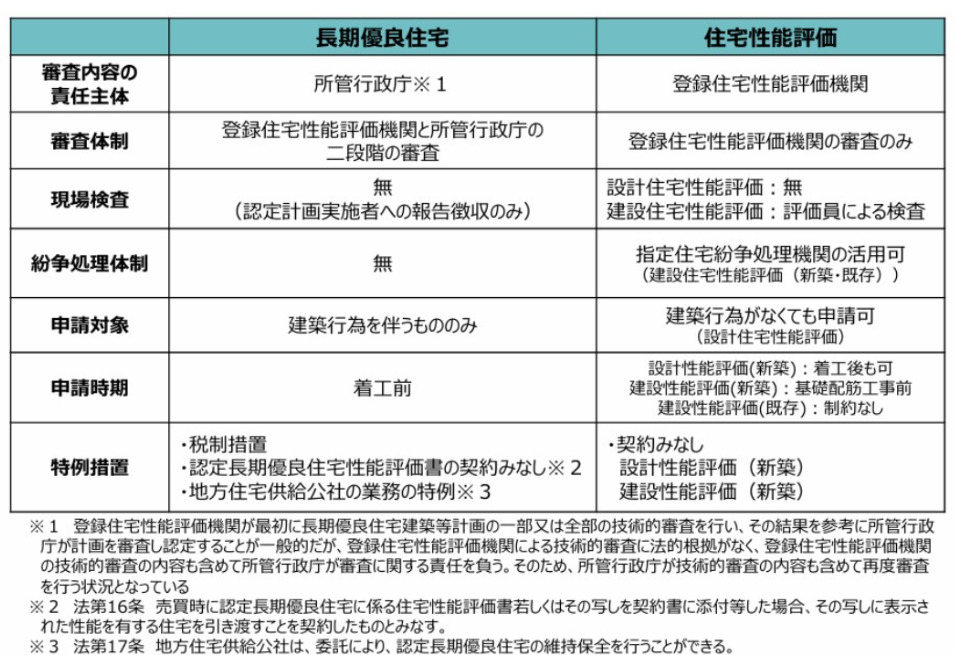

住宅性能評価と長期優良住宅の相違点は、下記のとおりです。

引用:国土交通省「住宅性能表示制度と長期優良住宅制度の一体的な運用について」

長期優良住宅は長期にわたって住み続けられる家づくりが目的で、住宅性能評価は良質な住宅を安心して購入できる仕組みづくりを目指しています。

どちらも劣化対策や耐震性、省エネ性能の向上など共通項目が多く存在しますが、住宅性能評価は第三者機関による現場検査が必須なので、信頼性が高いのが特徴です。

両方を取得するケースも少なくないため、事業者からは一体的な運用を求める声が上がっており、検討がすすめられています。

参照:国土交通省「住宅性能表示制度と長期優良住宅制度の一体的な運用について」

設計住宅性能評価の評価基準と必須項目

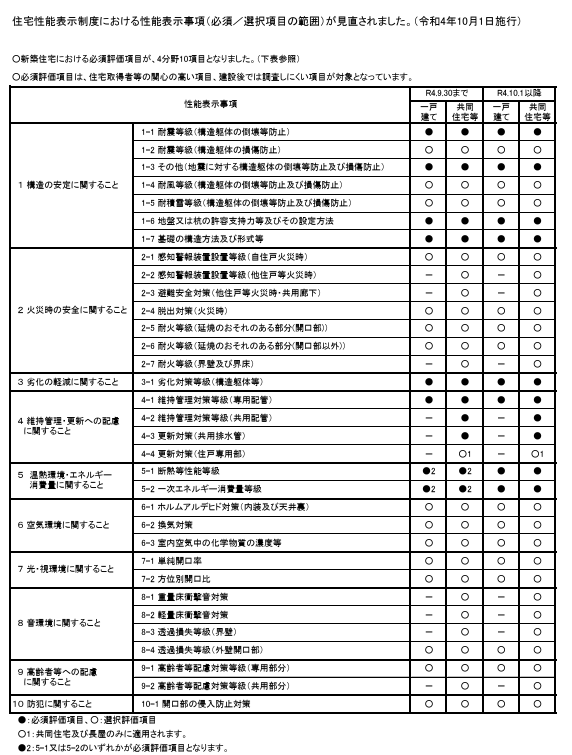

評価項目として、10の分野に区分された33の性能表示事項があります。

そのうちの必須項目は、下記の10項目です。

引用:国土交通省「住宅性能表示制度における性能表示事項(必須/選択項目の範囲)が見直されました」

必須項目に選ばれた内容は、住宅の外見や簡易的な間取り図では判断が難しいものが優先的に選ばれています。

また項目別に等級が用意されており、専門的な知識がない方でも容易に比較できる配慮がされているのが特徴です。

設計住宅性能評価を取得する4つのメリット

取得することで期待できるメリットを4つ紹介します。

目に見えない住宅の性能がわかりやすく表示される

制度を設けた目的であり、最も大きなメリットは住宅の外見からは見えない住宅性能が建築の知識が少ない消費者にもわかりやすく表示される点です。

たとえば劣化対策では等級が1〜3段階に分けられており、数字により下記のように判断できます。

| 等級 | 概要 |

| 1級 | 建築基準法をクリアする程度 |

| 2級 | 通常想定される自然条件と維持管理の条件で、2世代まで大規模な改修工事が不要になるような対策がされている |

| 3級 | 通常想定される自然条件と維持管理の条件で、3世代まで大規模な改修工事が不要になるような対策がされている |

高い品質を求めるなら2級以上が望ましいというのが等級によって一目で把握でき、他の物件との比較が容易といえます。

第三者機関の公正な審査が受けられる

国土交通省の登録住宅性能評価機関に登録した機関が審査にあたるため、第三者視点の公正な評価が受けられるのがメリットです。

建築主と建築会社の信頼関係構築に大きく貢献するでしょう。

省エネ適判を合理化できる

設計住宅性能評価を取得した住宅は、必要図書の代わりに設計住宅性能評価書を提出することで、省エネ基準適合判定を省略または合理化できます。

2025年4月からすべての住宅で省エネ適判が義務化されたので、設計住宅性能評価の取得も目指している場合は資料集めなどの手間が軽減されるでしょう。

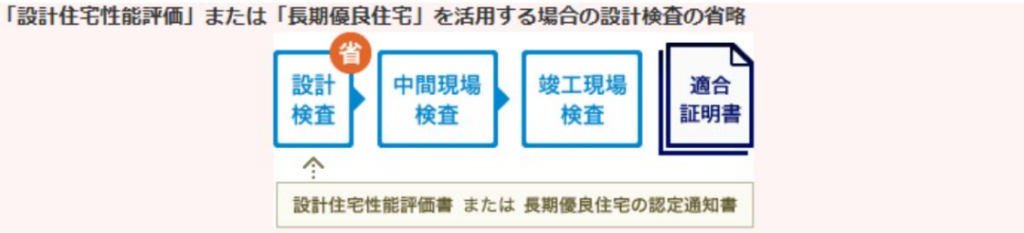

住宅ローン控除対象の「フラット35S」申請時に設計検査を省略できる

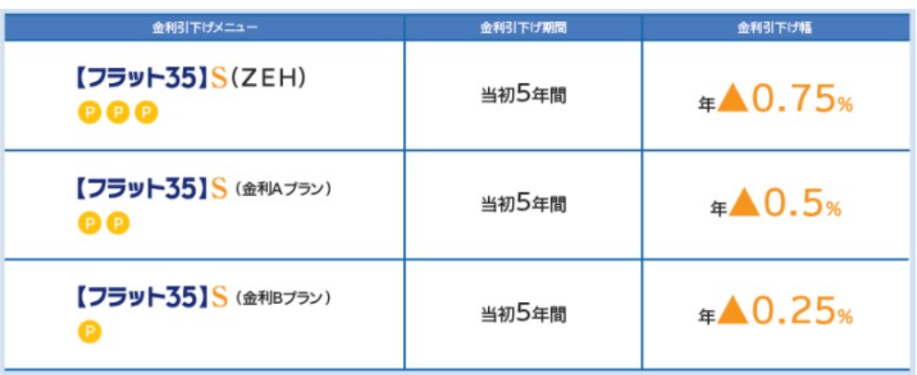

フラット35とは最長35年の全期間固定金利住宅ローンで、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供しています。

そのなかでもフラット35Sという商品は、質の高い住宅取得を金利引き下げで応援する制度で、通常のフラット35よりも0.25〜0.75%程度金利が引き下げられる可能性があります。

引用:住宅金融支援機構「フラット35S」

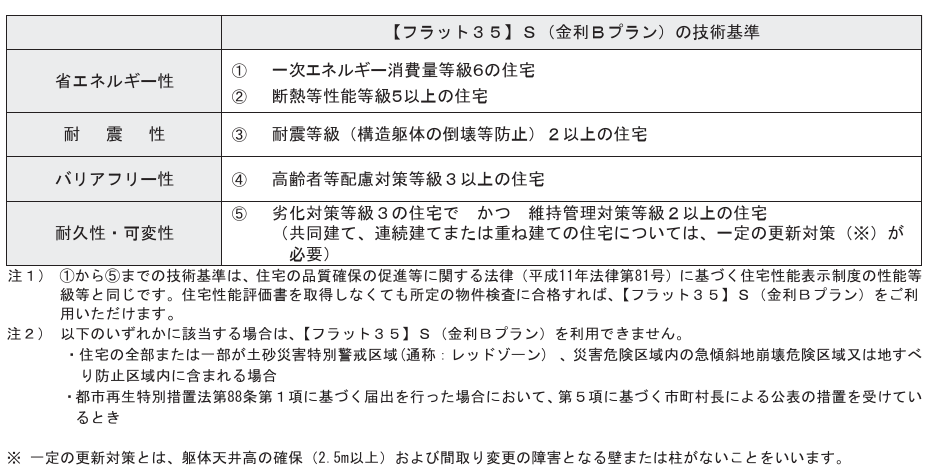

フラット35S(金利Bプラン)の技術基準は、下記のとおりです。

引用:住宅金融支援機構「フラット35技術基準のご案内」

フラット35S(金利Bプラン)では、耐震性(等級4以上)や省エネ性能(等級4以上)など特定項目で住宅性能表示制度の上位等級が要求されます。

引用:住宅金融支援機構「フラット35「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の物件検査」

設計住宅性能評価を取得する際の注意点

取得する際に考慮しておく点は、高性能な住宅づくりには高性能な建材や設備が求められることです。

一般的な住宅よりも初期費用が高くなりがちなので、コストとメリットを比較しながら取得を検討しましょう。

また、すべての項目で高い等級を取得するのは難しいため、優先項目を選びつつ、全体のバランスをみながら品質を上げるのが重要です。

設計住宅性能評価を申請する流れ

申請から交付までの流れは、下記のとおりです。

- 設計図書を作成する

- 国土交通省に登録した登録住宅性能評価機関に評価を受ける

- 設計住宅性能評価書が交付される。

申請に必要な書類は、申請する機関によって異なります。

たとえば一般社団法人日本建設センターに依頼する場合の必要書類は、下記のとおりです。

- 住宅性能評価申請書

- 委任状

- 評価方法一覧

- 特別評価方法認定書の写し及び該当認定特別評価方法を用いてひょうかされるべき事項を記載した書類

- 添付図書(自己評価書、設計内容説明書、付近見取り図、配置図、各階平面図、各種計算書等)

どの機関でも申請に必要な添付図書の種類が多く、手間や時間がかかるので早めの準備や代行会社への外注がおすすめです。

建設住宅性能評価を申請する場合は、下記のとおりです。

引用:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「新築住宅の住宅性能表示制度ガイドライン」

設計住宅性能評価の取得でよくある3つの質問

設計住宅性能評価を取得する際によくある質問に、3つ回答します。

設計住宅性能評価にかかる費用は?

設計住宅性能評価の取得にかかる費用は、審査機関によって違います。

2025年4月現在、国に「住宅性能評価機関」として登録している代表的な専門機関でかかる費用は下記のとおりです。

| 機関名 |

必須4分野の基本料金 (地上2階以下) |

分野追加料金 (1分野あたり) |

| 株式会社住宅性能評価センター | 44,000円 | 2,200円 |

| 株式会社日本確認検査センター | 66,000円~ | 1,100円 |

| 日本ERI株式会社 | 66,000円~ | 1,650円 |

費用は構造体や床面積、階数によっても変動するため、必ず各機関の料金表をチェックしてから申請しましょう。

設計住宅性能評価の申請時期は?

設計住宅性能評価のみ取得する場合、申請時期の決まりはありません。

建設住宅性能評価を取得する場合は、設計住宅性能評価書の交付後、最初の基礎配筋検査前までに建設評価申請の提出が必要です。

余裕を持ったスケジュールで、申請準備をしましょう。

設計住宅性能評価だけの取得も可能?

設計住宅性能評価のみ取得し、建設住宅性能評価を受けないことも可能です。

ただし、設計住宅性能評価はあくまで設計図上の評価なので、性能の良い住宅が完成する保証ではありません。

また、設計住宅性能評価のみでは、指定住宅紛争処理機関による紛争処理のサポートなども対象外なので注意しましょう。

まとめ

設計住宅性能評価は、国が認めた第三者機関による設計図の評価が受けられるため、信頼性の高さが魅力です。

住宅ローン控除や省エネ適判の添付図書の合理化も可能であり、メリットの多い制度といえます。

一方、申請には省エネ計算や必要図書の用意など、手間や時間がかかります。

申請をスムーズに進めるなら、信頼できる代行業者への外注がおすすめです。

設計住宅性能評価の申請代行なら実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

設計住宅性能評価にかかる手間や時間を削減し、設計業務等に集中するなら環境・省エネルギー計算センターにお任せください。

※恐れ入りますが、建設住宅性能評価には対応しておりません。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる当社に、ぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。