住宅で消費する一次エネルギーを削減し、使用するエネルギーを生成することで環境に優しい家づくりを目指すZEHシリーズ。

その中でもNearly ZEHは、寒冷地など日射時間が短い地域でもZEH住宅を実現できるよう創エネ基準が緩和されています。

この記事では、Nearly ZEHの地域区分や認定基準、最新の補助金制度を解説します。

ZEH(ゼッチ)とは

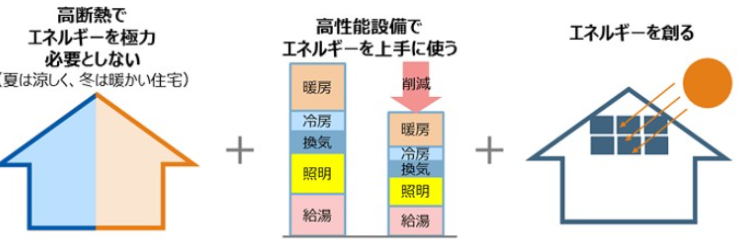

ZEHとは、住宅の断熱性や省エネ性能を向上させ、室内で使用するエネルギーを太陽光発電などで生成し、年間に消費する一次エネルギーの収支のゼロを掲げる住宅です。

引用:経済産業省資源エネルギー庁「ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」

ZEH住宅に求められる認定基準は、下記のとおりです。

| 項目 | 基準値 |

| 外皮平均熱貫流率(UA値) |

・地域区分1・2は0.4(W/㎡K)以下 ・3地域は0.5(W/㎡K)以下 ・4~7地域は0.6(W/㎡K)以下 |

| 基準一次エネルギー消費量削減率(創エネを除く) | 20%以上 |

| 基準一次エネルギー消費量削減率(創エネを含む) | 100%以上 |

エネルギー消費量を収支ゼロにすることで、エネルギーを燃焼する際に発生するCO2の排出量を削減し、環境にも人にも持続可能な社会の実現を目指します。

Nearly ZEH(ニアリーゼッチ)とは

ZEHの基準を満たすのが難しいエリアの実情に合わせた、ZEHの基準に限りなく近い住宅がNearly ZEHです。

主な対象地域は、冬場の日射量が少なく太陽光発電量が低い寒冷地と、屋根が狭く必要な太陽光パネルの枚数を乗せるのが難しい、都市部狭小地です。

省エネ性能に求める数値はZEH基準ですが、創エネ基準が緩和されてます。

Nearly ZEHの適用地域

Nearly ZEHの対象地域は、次のどちらかの条件を満たしたエリアです。

- 省エネ基準地域区分1もしくは2地域

- 日射区分A1またはA2地域

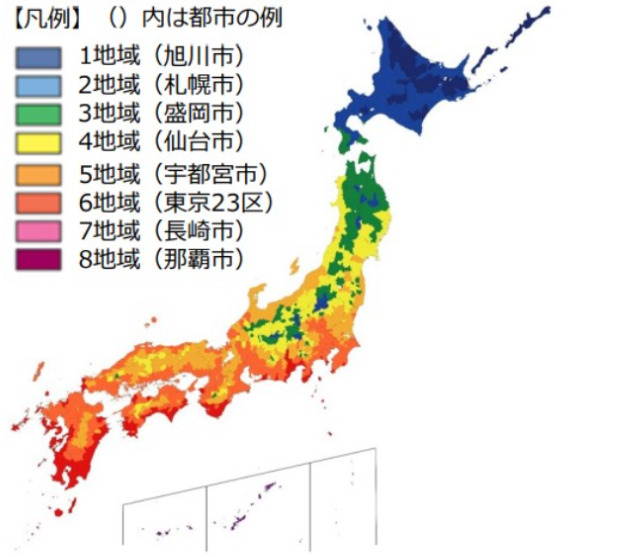

省エネ基準地域区分とは日本列島を気候特性に応じて8つに区分したもので、寒い地域ほど数字が小さくなります。

引用:国土交通省「地域区分の見直し」

旭川市や釧路市、札幌市など北海道でも北にあるエリアや、青森県や岩手県など東北地方の一部、長野県や群馬県の寒さの厳しい地域が該当します。

日射区分は日本列島を年間の日射量別に5つの区分に分けたもので、日射量が多い地域ほど数字が大きくなります。

建築予定エリアの地域区分や日射地域区分を検索したい場合、国立研究開発法人建築研究所が提供する「地域の区分・年間の日射地域区分・暖房機の日射地域区分検索ツール」が便利です。

Nearly ZEHの認定基準

取得に必要な省エネ性能などの基準は、次のとおりです。

| 項目 | 基準値 |

| 外皮平均熱貫流率(UA値) |

・地域区分1・2は0.4(W/㎡K)以下 ・3地域は0.5(W/㎡K)以下 ・4~7地域は0.6(W/㎡K)以下 |

| 基準一次エネルギー消費量削減率(創エネを除く) | 20%以上 |

| 基準一次エネルギー消費量削減率(創エネを含む) | 75%以上100%未満 |

ZEHやNearly ZEH+との違い

ZEHとNearly ZEHの違いは、創エネを含めた省エネ性能です。

ZEHのエネルギー消費量削減率が100%以上なのに対し、Nearly ZEHは75%以上と緩められています。

Nearly ZEH+は環境性能を強化した住宅で、Nearly ZEHの認定基準に適合しつつ、EV充電設備やHEMSの導入が求められます。

Nearly ZEHを導入する5つのメリット

Nearly ZEHを選択して得られる利点を、5つ解説します。

十分な太陽光発電が見込めない地域でも利用できる

前述した通り、年間の日射量が少なく十分な太陽光発電が見込めない地域でも、ZEH基準に近い省エネ住宅を得られるのが最大のメリットです。

創エネ設備に充てる予算を、断熱性能等の確保に充てられる点も魅力的です。

光熱費を削減できる

省エネ性能の高い住宅は、必然的に光熱費が削減されます。

国土交通省が試算した、ZEH水準の省エネ住宅や太陽光パネル付きの省エネ住宅を選択した際の光熱費の削減量は、次のとおりです。

引用:国土交通省「家選びの基準変わります」

省エネ基準地域区分で2地域に該当する北海道では、太陽光パネル付きの省エネ住宅を選ぶと、省エネ基準の住宅よりも大幅な光熱費削減が期待できます。

寒さの厳しい冬場に暖房費がかさむ寒冷地にとって、非常にメリットが高いといえます。

一年中快適で健康的な暮らしが手に入る

Nearly ZEHは断熱性能が高いため、外気温の影響を受けにくく、一年を通して快適な室内環境を保ちやすいのが魅力です。

また住宅全体の断熱性能を高めるため、部屋ごとの温度差も生まれにくく、冬場に発生しやすいヒートショックの予防にもつながります。

住宅ローン控除を受けられる

令和4年度の住宅ローン減税改正により、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合するのが必須条件になりました。

引用:国土交通省「住宅ローン減税改正(令和4年度)3つのポイント」

ZEH水準の省エネ住宅は住宅ローン控除が受けられるだけでなく、借入限度額が省エネ基準住宅より500万円高いため、3,000万円以上の借り入れを検討している場合はメリットが高いでしょう。

贈与税の非課税枠が拡大する

住宅の新築や増改築を行う際、父母や祖父母など直系尊属から資金の贈与を受ける場合、質の高い住宅の要件などを満たせば、贈与税の非課税枠が拡大します。

| 一般住宅 | 質の高い住宅 | |

| 贈与税非課税限度額 | 500万円 | 1,000万円 |

Nearly ZEHは、質の高い住宅の要件に該当するため利用可能です。

参照:国土交通省「住宅取得等資金に関わる贈与税の非課税措置」

Nearly ZEHを導入するデメリットや注意点

Nearly ZEHを導入する際に知っておくべきデメリットは、初期コストの高さです。

省エネ性能を向上させるには品質の高い設備が必要になるため、一般的な住宅よりも初期コストがかかる傾向です。

初期コストをできるだけ抑えるには、国が用意する補助金制度の活用をおすすめします。

【2025年度】Nearly ZEH導入時に利用できる補助金制度

令和7年度、Nearly ZEHの導入に利用できる主な補助金制度を2つ解説します。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業は、環境省が経済産業省・国土交通省と連携して戸建て住宅のZEH化を支援する事業です。

令和7年度に施工するNearlyZEH住宅への補助金額は、下記のとおりです。

| 補助金額 | |

| 新築住宅 | 定額補助:55万円/戸 |

| 既存住宅の断熱リフォーム | 補助率1/3以内(上限120万円/戸) |

引用:環境省「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」

新築住宅では、蓄電池システムや地中熱ヒートポンプ・システムなどを導入する場合、+αの補助額が加算されます。

子育てグリーン住宅支援事業

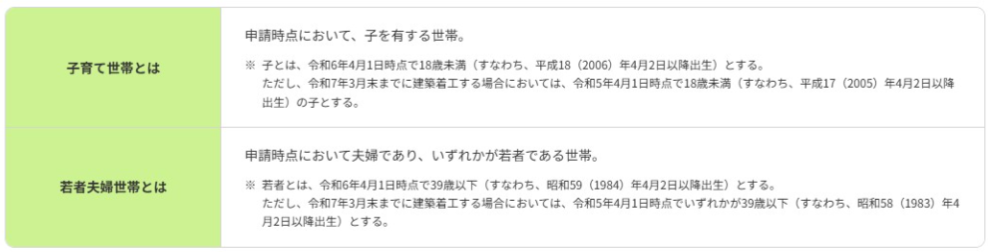

子育てグリーン住宅支援事業は、子育て世帯または若者夫婦世帯がグリーン住宅支援事業者と契約し、長期優良住宅・ZEH水準住宅を新築する場合に利用できる補助事業で、国土交通省と環境省が運営しています。

子育て世帯、若者夫婦世帯の条件は、下記のとおりです。

引用:子育てグリーン住宅支援事業25「注文住宅の新築」

1戸当たりの補助額は40万円なのでZEH化等支援事業よりも小さいですが、古家の除去を行う場合、さらに20万円加算されます。

建築予定の土地に古家がある場合は、子育てグリーン住宅支援事業の利用を検討しましょう。

なお、ZEH化等支援事業と子育てグリーン住宅支援事業の併用はできません。

Nearly ZEHと他の省エネ住宅の違い

長期優良住宅や低炭素住宅など、比較されやすい省エネ住宅との相違点を解説します。

Nearly ZEHと長期優良住宅の違い

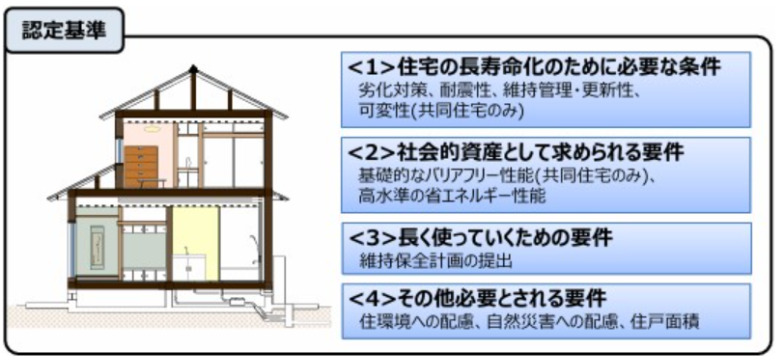

長期優良住宅とは、高性能な住宅を長期的に高性能なまま維持するために定められた認定制度です。長期優良住宅の省エネ基準はNearly ZEHと同等ですが、再生可能エネルギーに関する要件はありません。

また長期優良住宅は、住宅を長く使うための維持保全計画や劣化対策が必要です。

引用:国土交通省「長期優良住宅認定制度の概要」

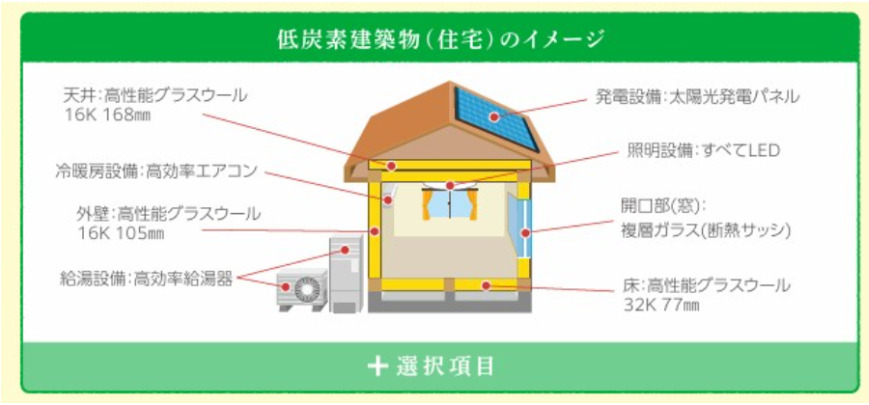

Nearly ZEHと低炭素住宅の違い

低炭素住宅は、エコまち法に基づき建築物の使用で発生するCO2を抑制するための措置が講じられている建築物で、市街化区域等内に建築予定の建築物のみ対象です。

引用:国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」

ZEH水準の省エネ性能に加えて、節水対策・エネルギーマネージメント・ヒートアイランド対策などに1つ以上適合する必要がある等、省エネ性能以外の低炭素対策が求められるのが、Nearly ZEHと異なります。

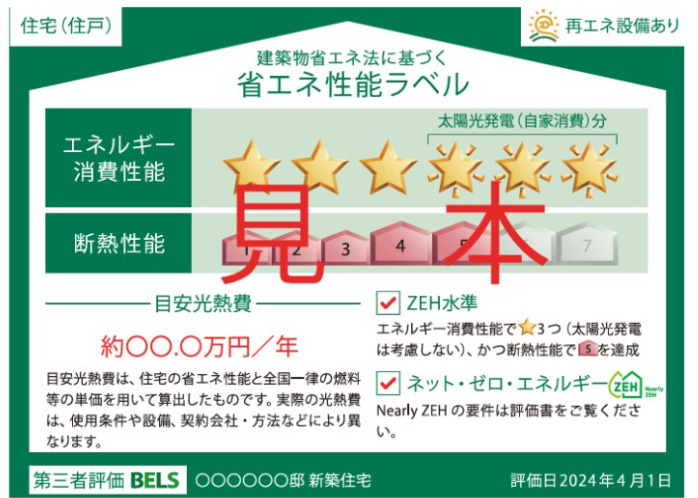

Nearly ZEHとBELSの違い

BELSは住宅の省エネ性能を評価する制度で、ZEHやNearly ZEHは住宅の性能を認定する基準を指します。

引用:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「省エネ性能ラベル(第三者評価)」

BELSとZEHは連動しており、Nearly ZEHの要件を満たしBELSの評価基準に適合するとラベルに表示が可能です。

Nearly ZEHとLCCM住宅の違い

LCCM住宅もNearly ZEHと同じく住宅使用時のCO2削減を目指していますが、建設時や廃棄時のCO2もできるだけ削減する取り組みも行われています。

ZEH水準の省エネ性能にプラスして、住宅のライフサイクルを通じたCO2の収支のマイナスが目的なので、Nearly ZEHよりもハードルの高い住宅といえるでしょう。

まとめ

Nearly ZEHは日射量が少なく、十分なエネルギーの生成が見込めない地域でもZEH水準に近い住宅を手に入れられる制度です。

冬の寒さが厳しい寒冷地でも、一年中快適な室内環境と光熱費の削減が期待できるため、メリットが高いといえます。

一方、Nearly ZEH住宅を建てるには難しい省エネ計算が必要なため、申請に手間や時間がかかります。

面倒な省エネ計算は代行会社に委託すると、設計など本来集中したい業務が円滑にすすむでしょう。

ZEHのお悩みなら、実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターに、ぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。