いよいよ、原則としてすべての建築物が対象となる省エネ基準適合義務が始まりました。この制度変更に対応するために登場した新たな省エネ計算のやり方が、今回紹介するモデル建物法(小規模版)です。

本記事では、モデル建物法(小規模版)に関して、考え方やメリット、注意点から、入力の具体的項目まで解説します。省エネ計算を円滑に進めるために、モデル建物法(小規模版)を正しく理解する一助としてお役立てください。

モデル建物法(小規模版)とは

モデル建物法(小規模版)は、2025年4月開始の省エネ基準適合義務化に対応するために導入された制度です。以前は小規模版モデル建物法と呼ばれていました。

はじめに、モデル建物法(小規模版)の概要をわかりやすく解説します。

モデル建物法(小規模版)の目的

建築物が省エネ基準に適合しているかどうかは、省エネ性能の計算結果で判定されます(省エネ適判)。モデル建物法(小規模版)は、省エネ基準への適合可否を判定する計算方法の1つです。

モデル建物法(小規模版)とかっこ書きがあることから分かるとおり、小規模建築物以外に利用可能な「通常版」、モデル建物を使わない「標準入力法」もあります。

モデル建物法(小規模版)の考え方

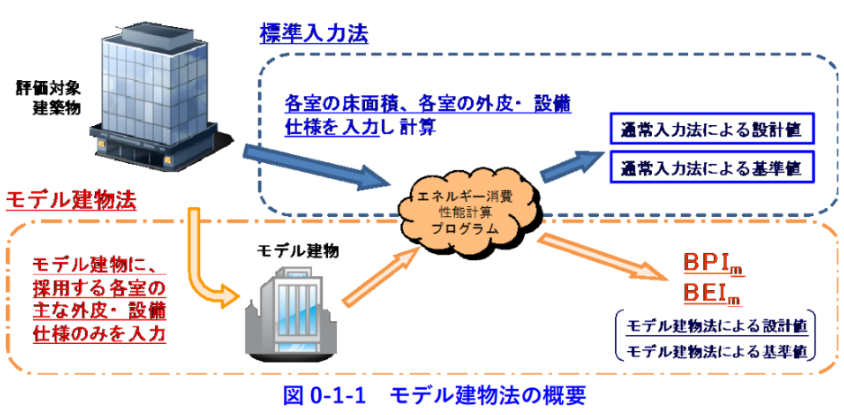

※ 画像:エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)モデル建物法(小規模版)入力マニュアル|2024年10月|国土交通省(以下同)

モデル建物法とは、建物の形状・用途等を仮に定めた建築物(モデル)を建築物の用途別に想定し、モデルに評価したい建築物の性能・仕様を適用し、基準を満たしているか評価する、という考え方をします。

モデル建物法(小規模版)を利用できる建築物種別

モデル建物法(小規模版)で省エネ性能を計算できる建築物は、以下の2つの条件を満たしたもののみです。

- 非住宅建築物

- 床面積は300m2未満

300m2以上の床面積を持つ非住宅建築物は、標準入力法かモデル建物法を使用する必要があります。

モデル建物法(小規模版)の計算指標

モデル建物法(小規模)の計算結果は、「BEIs」であらわされます。BEIではなく、BEIsと小文字のsが付与されているのは、想定モデルで計算した結果であり、評価対象建築物の実際値ではないためです。子細な計算によって導かれるBEIではないことをあらわしています。

モデル建物法(小規模版)の計算手順

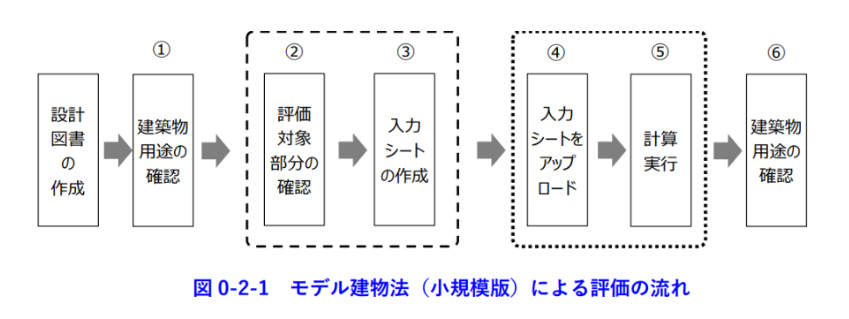

モデル建物法(小規模版)の計算は、計算用プログラムを使用します。

手順は、以下の通りです。

- 提供されるExcelシートを使い、設計図書の情報を記入する

※建築物用途ごとに入力シートを作成

- モデル建物法入力支援ツールに、入力シートをアップロードする

- 計算結果を得て、適合可否を判断する

建築物用途ごとの計算結果が、すべて「不適合ではない」場合、適合していると判断します。

モデル建物法(小規模版)のメリット

モデル建物法(小規模版)は、通常版よりも入力項目が相当に簡素化されています。

建築物用途別のモデルを選択し、仕様や・設備機器などの性能値を入力していくだけで計算でき、外皮面積の入力もいりません。設備の性能も、個々の性能値を入れる必要はなく、規定値を選択すれば計算を進められます。

少ない労力で省エネ計算を進められる点が、モデル建物法(小規模版)のメリットです。

モデル建物法(小規模版)の注意点

モデル建物法(小規模版)は簡便性から、利用が増えると想定されます。ただ、注意したいポイントが4つあります。正しく把握し、間違いのない運用を心がけましょう。

モデル建物法(小規模版)での外皮の扱いについて

非住宅建築物の省エネ適判では、外皮性能基準パルスター(PAL*)は適用されません。

モデル建物法(小規模版)でも、外皮性能基準にかかわる適判は不要です。

ただし、BEIsの計算過程で、想定モデル建築物に対する一次エネルギー消費量の算出は行います。

複数の建築用途が混在する建築物の扱いについて

1つの建築物に複数の用途が混在する場合でも、床面積の合計が300m2未満であれば、モデル建物法(小規模版)を使用できます。ただし、用途それぞれの床面積が300m2未満でも、合計して300m2以上となった場合は、モデル建物法(小規模版)は使えません。モデル建物法、もしくは標準入力法で計算します。

コージェネレーション設備について

モデル建物法(小規模版)は、コージェネレーション設備を評価できません。コージェネレーション設備の導入予定があり、かつ設備を評価したい場合は、モデル建物法(小規模版)以外の計算方法を選択してください。

住宅共用部分の評価について

モデル建物法では、住宅共用部分のエネルギー消費性能を評価できません。小規模版だけでなく、通常版でも不可です。住宅共用部分のエネルギー消費性能を評価したいときは、標準入力法を選択します。

モデル建物法(小規模版)で評価対象の設備

モデル建物法(小規模版)で省エネ計算を進める際、実際に入力が必要な項目について解説します。

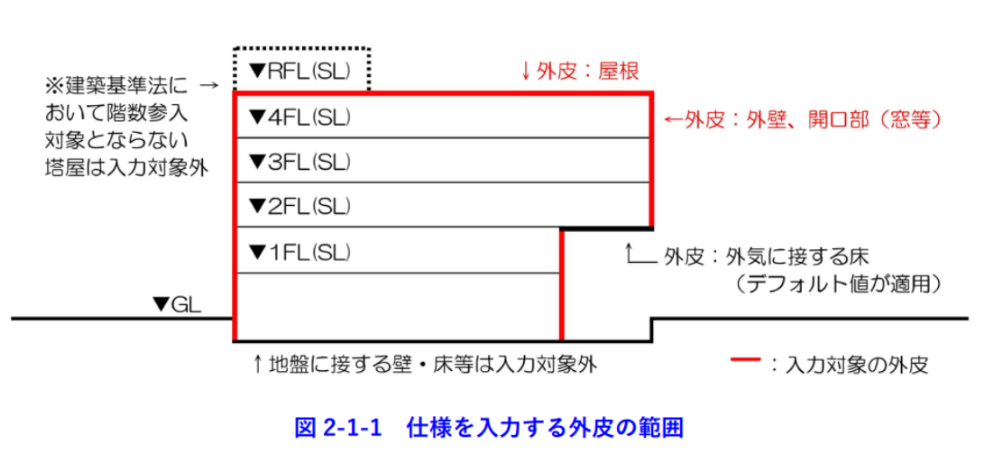

外皮

モデル建物法(小規模版)で入力が必要な外皮は、主要な外壁と屋根、窓です。地盤に接する部分の入力は不要です。また、建築物の形状・規模もモデル化されており、寸法・面積の入力もいりません。

外皮の仕様は、室を構成する外皮のうち、面積が最大となる部分について入力します。断熱に関する仕様は、「断熱材の種類と厚み」「断熱材の熱伝導率と厚み」「熱貫流率」のいずれかを入力します。熱貫流率を使う場合は、別途計算が必要です。

開口部は、室を構成する外壁設置の窓について、面積が最大の部分について仕様を入力します。仕様は、「建具とガラスの種類」「建具とガラスの性能値」「窓の性能値」のいずれかを入力します。また、窓の熱貫流率と日射熱取得率は別に計算します。

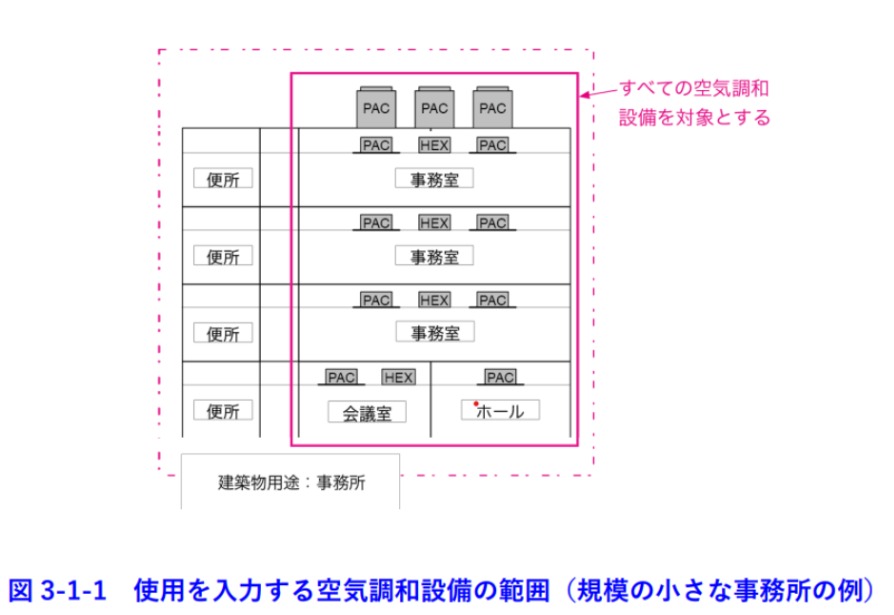

空気調和設備

空気調和設備は、計算対象部分に設置されるすべての設備に関して性能を入力します。

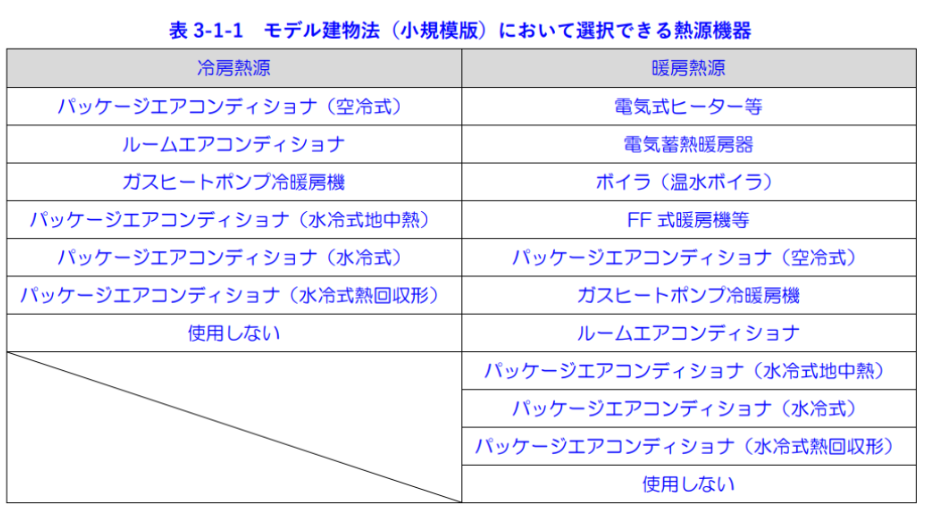

モデル建物法(小規模版)では、選択・入力できる熱源機器として、合計16種類が用意されています。既定以外の空気調和設備を使う場合は、「空気調和設備を使用しない」として計算します。

入力が必要な項目は、以下の6つです。

- 熱源機器名称

- 熱源機種

- 熱源機器の台数

- 1台あたりの定格能力

- 定格消費電力・定格燃料消費量の入力の有無

- 1台あたりの定格消費電力と定格燃料消費量

1台あたりの定格能力は、原則的に既定値を選択します。定格消費電力・定格燃料消費量は、入力しなくても計算は可能です。ただ、入力しない場合は既定値が適用されます。実際の性能と乖離が起きる可能性がある点は、押さえておきましょう。

機械換気設備

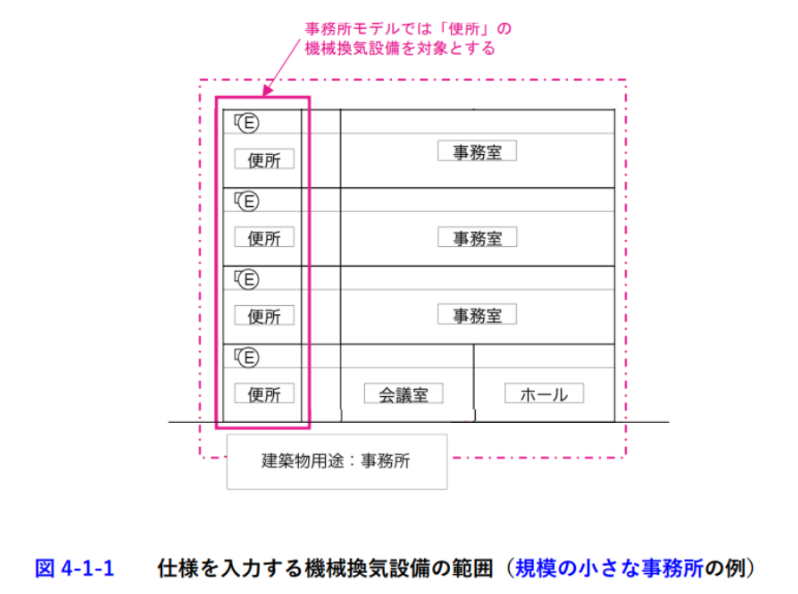

モデル建物法(小規模版)で性能の入力が必要な機械換気設備は、次の2点のみです。

- 便所

- 福祉施設モデル・飲食店モデルで、厨房に設置される機械換気設備

福祉施設モデル・飲食店モデル以外の厨房や、機械室・電気室・駐車場などの機械換気設備は、無視して構いません。

また、機械換気設備の評価対象となる機器は、以下の2種類です。

- 主として排熱、除湿、脱臭のための送風機

- 厨房設置の空気調和設備(原則的に排気のみ)

室用途や床面積(厨房の場合)、換気方式、機器名称、台数などの情報も入力します。

照明設備

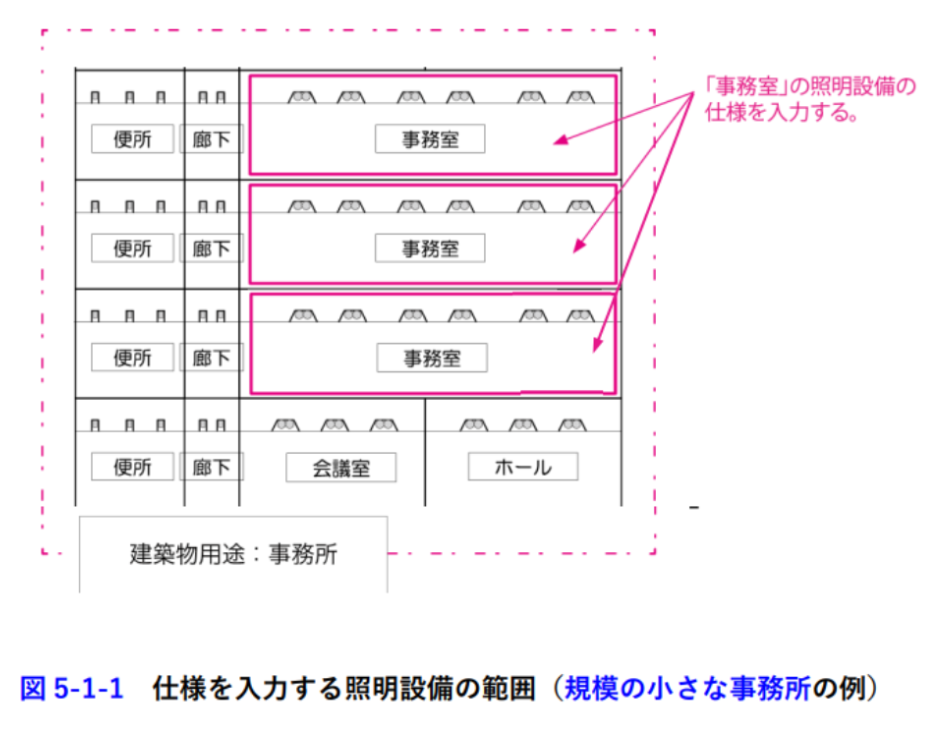

モデル建物法(小規模版)で入力が必要な照明設備は、建築物の「主たる室用途」部分に設置されるもののみです。

モデル建物法(小規模版)では、照明設備の入力が必要な「主たる室用途」も既定されています。事務所なら執務スペース、総合病院なら病室、幼稚園や学校は教室にある照明が、入力対象となります。

トイレや浴室、クローゼットなどの照明設備の入力を省略する場合、省略した部分の床面積も除外できます。

室の高さも入力します。室内の部分によって天井高が異なる場合は、もっとも小さい値を入力してください。また、室指数は次の計算で求めます。

| 室指数=床面積/√(床面積×3.14)×室の高さ |

なお、室内に白熱灯とLEDが混在する場合は、白熱灯を選択します。

給湯設備

給湯設備の入力も、基本的な考え方は照明設備と同じです。

主たる使用目的ごとに入力すべき給湯設備が定められています。

事務所や病院、学校等のモデルなら、洗面・手洗いのための給湯設備を入力してください。ホテルや福祉施設は浴室、飲食店は厨房の給湯設備に関して入力します。

給湯機器が複数設置される建築物では、給湯能力が最大の設備について入力します。

さらに、給湯能力が最大の機器が複数あれば、効率の低い機種が入力対象となります。

太陽光発電設備

モデル建物法(小規模版)では、太陽光発電設備も評価できます。ただし、評価対象となる太陽光発電設備は、発電した電力を100%自家消費する場合に限られます。発電分を少しでも売電する場合は、設備そのものが評価されません。

また、太陽光発電設備で創エネした電力が供給される先によって、入力方法が異なります。計算対象建築物のみに供給される場合は、全システム容量の値を入力してください。別の建築物にも電力供給する場合は、全システム容量を年間電力消費量あるいは、延べ面積で案分してから、入力します。

まとめ

モデル建物法(小規模版)は、2024年10月以降、床面積300m2未満である非住宅建築物の省エネ計算に利用できる計算方法です。既定のモデル建物をベースに、指定項目の仕様や性能を選択・入力するだけで計算結果を取得でき、基準への適合可否を判断できます。

考え方もシンプルで簡便ではありますが、あくまでモデル建物の仕様を適用した性能値が算出される点に注意しましょう。

また、モデル建物法(小規模版)は簡略化している分、通常版よりも数値が悪くなる可能性がある点も念頭に入れておく必要があります。

省エネ計算なら実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターに、ぜひご相談ください。

※ 専門的な内容となるため、一般の方は建築会社や設計事務所を経由してのご依頼がスムーズです。