品確法に基づいて、第三者機関が住宅の性能を評価する「住宅性能評価」。

取得には手間やコストがかかるので、申請する利点を知りたい方も多いでしょう。

この記事では住宅性能評価の概要や必須項目、取得するメリットを解説します。

取得にかかる費用や有効期限も記載するので、住宅性能評価を検討する際の参考にしてください。

住宅性能評価とは

住宅性能評価とは、消費者が良質な住宅を安心して取得できる環境を整えるために設けられた制度です。

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づいて設定されており、下記の内容を主軸に構成しています。

- 住宅性能(省エネ性・断熱性・耐震性など)の評価基準や表示方法の共通ルールを決め、消費者が住宅性能の比較を容易にできる市場の整備

- 第三者機関が住宅性能を客観的に評価することで品質の信頼性を向上

- 住宅性能評価書を添付して契約を交わした際は、原則的に記載内容の性能を実現させる(契約書面で契約内容としないと明記した場合は除外)

住宅性能評価を行う第三者機関は、国土交通大臣が指定する登録住宅性能評価機関です。

住宅性能評価には「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2種類があり、それぞれ評価のタイミングや内容が異なります。

環境・省エネルギー計算センターでは「設計住宅性能評価」のみ対応可能です。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)とは

住宅性能評価の基盤でもある品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、住宅の品質を確保するのを目的に平成12年4月に定められた法律です。

性能に著しい問題や生活に支障をきたす重大な欠陥など、住宅に関するトラブルを未然に防止し、住宅に関する専門知識のない消費者でも安心して住宅を取得できる市場を目指しています。

特に品確法で重要視されているのが、下記の3点です。

- 消費者に住宅性能をわかりやすく提示する住宅性能評価制度の設定

- 新築住宅における基本構造部分の瑕疵担保責任期間を10年間義務化

- 万が一、トラブルが発生した場合、迅速に解決するための指定住宅紛争処理機関を整備

令和4年4月の建築基準法改正にあわせて、断熱等級と一次エネルギー消費量等級に上位等級を追加するなど、その時代に適した見直しも行われています。

設計住宅性能評価

設計住宅性能評価は、住宅の着工前に第三者機関が設計図書をチェックする制度です。

図書の内容に問題がなければ設計住宅性能評価書が交付され、法律に基づく下記のマークを取得できます。

引用:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド」

建設住宅性能評価を申請せず、設計住宅性能評価のみを取得することもできますが、設計通りの住宅が建築される保証はありませんので注意が必要です。

建設住宅性能評価

建設住宅性能評価は、施工中と完成時に現場検査を実施する制度です。

評価者は目視や計測によって、住宅性能評価書に沿って建築が進められているか確認します。

評価の申請には配置図や仕様書などの他に、下記の書類を提出します。

- 建築確認を受けた証明をする確認済証

- 設計住宅性能評価書、またはその写し

建築確認とは、建築物の施工前に建築物や地盤が建築基準法等に適合しているか確認をする行為で、適合しないプランニングは原則的に着工できません。

また、設計住宅性能評価書を取得しないと建設住宅性能評価は受けられないので注意しましょう。

引用:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド」

評価が完了すると建設評価性能評価書が交付され、上記のマークが表示可能になります。

住宅性能評価の必須項目は4分野10項目

新築住宅の評価は10分野33項目あり、その中で取得が必須の項目は下記の4分野10項目です。

|

分野 |

項目 |

| 構造の安定 |

・耐震等級 ・地震に対する構造躯体の倒壊等防止と損傷防止 ・地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 ・基礎の構造方法及び形式等 |

| 劣化の軽減 |

・劣化対策等級 |

|

維持管理・更新への配慮 |

・維持管理対策等級(専用配管) ・維持管理対策等級(共用配管) ・更新対策(共用排水管) |

|

温熱環境・エネルギー消費量 |

・断熱性能等級 ・一次エネルギー消費量等級 |

基本的に住宅の長寿命化や、管理のしやすさ、快適性等の向上を目的とした項目がメインとなります。

住宅性能評価の取得方法

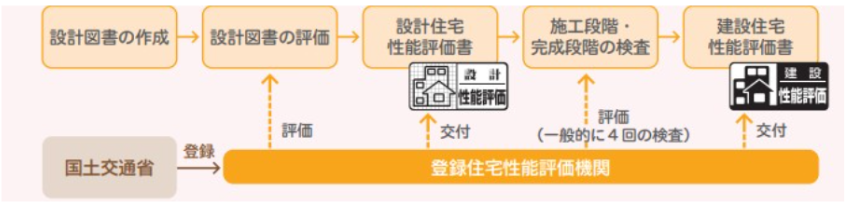

新築住宅で住宅性能評価を取得するまでの流れは、下記のとおりです。

引用:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド」

現場検査の際に設計住宅性能評価書と実際の工事との相違が発覚した場合は、設計住宅性能評価書の変更申請が必要です。

住宅性能評価を取得する5つのメリット

新築住宅で住宅性能評価を取得する際に得られるメリットを、5つ解説します。

住宅性能が視覚化される

住宅性能評価を実施すると、省エネ性や耐震性、耐久性など目に見えない性能が数値化されるため、専門知識のない消費者でも住宅の品質を比較しやすいのが魅力です。

特に耐震等級や断熱等級など、性能がランク付けされている項目は一目で品質を見極められるので、誰でも住宅に求める性能を容易に選びやすいでしょう。

住宅ローン減税の証明書類として利用できる

建設住宅性能評価書で、断熱性能等級が4等級以上かつ一次エネルギー消費量等級が4等級以上を証明できる場合、住宅ローン減税適用の証明書類として利用可能です。

引用:国土交通省「住宅ローン減税改正(令和4年度)3つのポイント」

以前は省エネ基準に準じていない新築住宅も住宅ローン控除を受けられました。

しかし2024年1月以降、省エネ基準やZEH水準等を満たしていない住宅は住宅ローン控除が受けられません。

住宅ローン減税で使用できる証明書は、建設住宅性能評価書と住宅省エネルギー性能証明書のみなので、減税の恩恵を受けるなら住宅性能評価を受けるメリットが高いでしょう。

住宅ローン金利引き下げがある

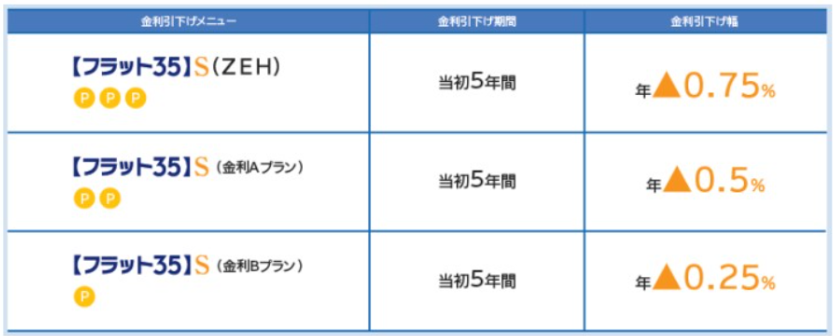

住宅性能評価書で下記の条件を証明できると、借り入れ当初5年または10年間金利が引き下げられる「フラット35S」を利用できます。

| 性能 | 条件 |

| 維持管理対策等級(共用配管) | 等級2以上 |

| 断熱等性能等級 | 等級4以上 |

| 一次エネルギー消費量等級 | 等級4以上 |

引用:住宅金融支援機構「「設計住宅性能評価」、「建設住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用する場合の物件検査」

住宅金融支援機構が設定する、2025年3月31日までの申込受付分に適用される金利引き下げメニューは下記のとおりです。

引用:住宅金融支援機構「フラット35S」

フラット35の金利範囲は年1.89%〜3.57%のため、非常にお得だといえます。

贈与税の非課税枠が拡大される

住宅を取得する際にかかる贈与税の非課税措置は、住宅の質によって限度額が異なります。

| 一般住宅 | 質の高い住宅 | |

| 譲与税非課税限度額 | 1,000万円 | 500万円 |

引用:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長(贈与税・相続税)」

質の高い住宅の要件は、下記のいずれかに該当することです。

- 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

- 高齢者等配慮対策等級3以上

- 耐震等級2以上又は免震建築物

親族からの支援を受けて住宅を建てる場合、大きな恩恵を受けられるでしょう。

トラブル時に紛争処理機関のサポートが受けられる

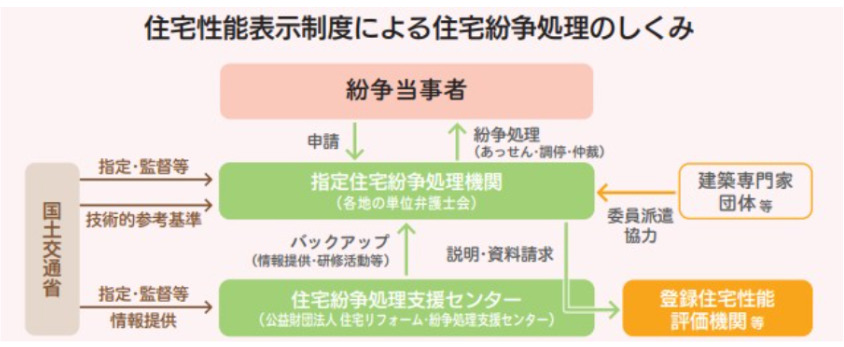

万が一建築時や引き渡し後にトラブルが発生した場合、建設住宅性能評価を取得した住宅は国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関に紛争処理を依頼できます。

引用:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド」

住宅性能評価書の記載内容だけでなく、請負契約や売買契約に関する当事者間の紛争に対応可能です。

紛争処理申請に必要な手数料は、1件につき1万円です。

住宅性能評価でよくある質問6選

ここでは、住宅性能評価の申請でよくある疑問を6つ解説します。

住宅性能評価の取得にかかる費用は?

性能評価にかかる費用は、評価を依頼する登録住宅性能評価機関で異なります。

2025年2月現在、取得にかかる費用の目安は下記のとおりです。

| 基本料金目安 | 分野追加料金 | |

| 設計住宅性能評価書 | 5万円~10万円 |

500円~2,000円 (1分野あたり) |

| 建設住宅性能評価書 | 10万円~12万円 | – |

費用は住宅の延床面積や階数、必須項目以外の自由選択項目数によって変動します。

住宅性能評価書の等級は高いほどよい?

住宅性能評価は耐震等級や劣化対策等級、断熱等級などさまざまな等級があります。

等級が高い項目が多いほど、住宅の品質が良いと思われがちです。

しかし、採光性を確保するために窓を大きくすると耐震性や断熱性が低くなるなど、すべての項目で優秀な等級を取得するのは非常に困難といえます。

住宅に求める性能の優先順位を決めつつ、総合的なバランスを確認しながら取捨選択するのが大切です。

現場での検査は何回必要?

評価に必要な現場検査は、3階建て以下の住宅で最低4回行われます。

よくある現場検査の時期は、下記のとおりです。

- 基礎配筋工事の完了時

- 上棟(躯体工事の完了)時

- 内装下地張り直前

- 竣工時

階数が増えるごとに、検査回数も増加します。

住宅性能評価は後からでも取得できる?

基本的に新築住宅では、施工後に設計住宅性能評価や建設住宅性能評価の取得が不可能です。

しかし既存住宅が対象の既存住宅性能評価なら、建築後に申請できます。

既存住宅性能評価は中古住宅に対し第三者機関が評価を実施する制度で、7分野27項目(新築時に建設住宅性能評価が交付されていない場合は6分野16項目)の評価項目があります。

引用:国土交通省「既存住宅の住宅性能表示制度ガイド」

住宅の売買やリフォーム時に役立つうえ、上記のマークを表示できるのが利点です。

住宅性能評価の有効期限はいつまで?

基本的に、住宅性能評価の有効期限はありません。

ただし建築してから時間が経過した既存住宅を売却する際は、前述した既存住宅性能評価を受けるとその時点での住宅性能が明確になるため、住宅の価値を正しく証明できるでしょう。

住宅性能評価を実施する登録住宅性能評価機関は?

住宅性能評価を実施できる登録住宅性能評価機関は、国土交通省が認定した機関に限ります。

登録住宅性能評価機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の「登録住宅性能評価機関の検索」から検索できます。

まとめ

住宅性能評価は、消費者が安心して住宅を入手できる市場を整備するのを目的とした品確法に基づく評価制度です。

取得にはコストや手間がかかりますが、住宅の性能が視覚化されるので誰でも容易に住宅性能を比較しやすく、住宅ローン減税や贈与税の非課税枠の拡大等の恩恵も受けられます。

申請に必要な図書の準備や省エネ計算が面倒だと感じる場合は、住宅性能評価申請の代行を行う業者に依頼するのがおすすめです。

設計住宅性能評価の代行なら「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

面倒で複雑な設計住宅性能評価の代行なら、環境・省エネルギー計算センターにお任せください。

柔軟なコミュニケーションと明瞭な見積金額の提示で、高品質なサービスをお届けします。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターに、ぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。