2025年4月に始まる建築物の省エネ基準適合義務化を契機に、建築市場では省エネに対する注目度が高まっています。

省エネ住宅普及加速という政府の狙いを受けたGX志向型住宅も、徐々に知られるようになってきました。

省エネ住宅の代名詞的存在である、ZEHをも上回る性能を持つGX志向型住宅。

今回はGX志向型住宅をピックアップし、概要や性能基準、補助金情報、メリットや注意点などを解説します。

GX志向型住宅とは

GXとは「グリーントランスフォーメーション(脱炭素社会に向けたエネルギー転換の取り組み)」の意味です。

GX志向型住宅は、「脱炭素志向型住宅」と呼ばれます。

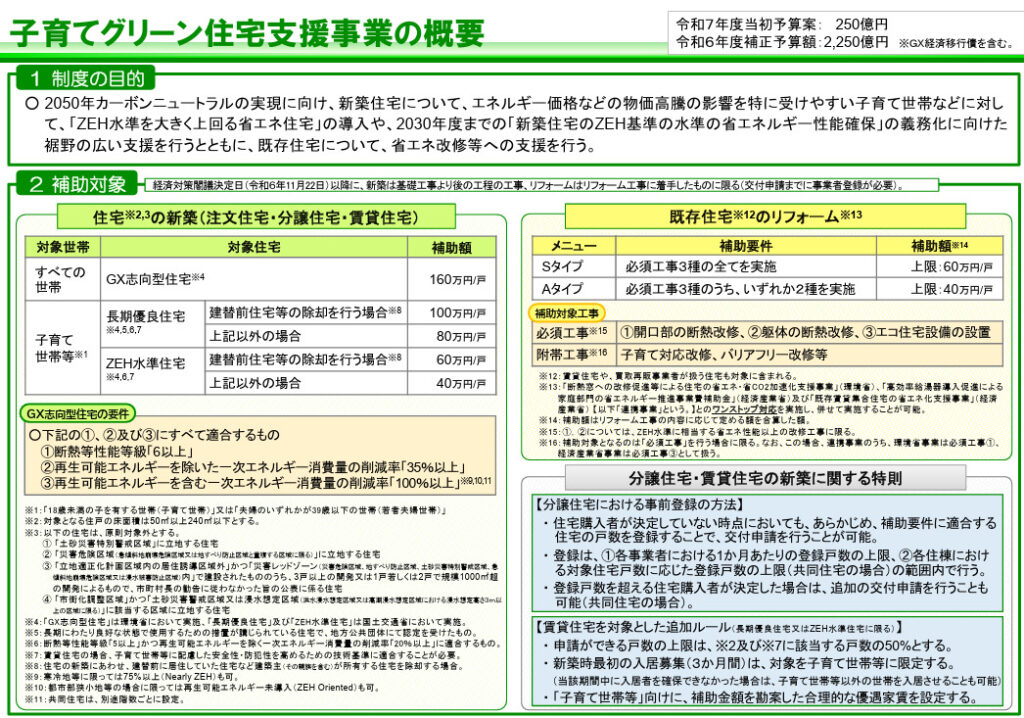

国土交通省の子育てグリーン住宅支援事業が定義する、高い省エネ性能を備えた住宅がGX志向型住宅です。

ちなみに子育てグリーン住宅支援事業は、省エネ性の高い住宅の新築やリフォームに対して補助金を交付する国の制度です。

GX志向型住宅の性能

GX志向型住宅の性能基準は、戸建住宅および共同住宅それぞれに対し、定められています。

GX志向型住宅〈戸建住宅〉が備えるべき性能

戸建のGX志向型住宅は、断熱等性能等級と一次エネルギー消費量削減率、高度エネルギーマネジメントの導入に関して、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

- 断熱等性能等級:6以上

- 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 :35%以上

以上2つは、全国共通で定められた水準です。

再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率に限っては、地域によって基準値が異なります。

- 原則的に100%以上

- 省エネ基準の地域区分1・2(寒冷地)は75%以上

- 多雪地域、都市部狭小地等は要件なし

高度エネルギーマネジメントシステムは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を選択し、ECHONET Lite AIF仕様に対応するコントローラとして設置する必要があります。

GX志向型住宅〈共同住宅〉が備えるべき性能

共同住宅に関しては、以下のGX志向型住宅要件が定められています。

〈全国共通〉

- 断熱等性能等級6以上

- 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率35%以上

なお、再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率は、建築物のうち住宅用途部分が占める階数によって、基準が異なります。

- 住宅部分が3階以下:75%以上

- 住宅部分が4~5階:50%以上

- 住宅部分が6階以上 :要件なし

高度エネルギーマネジメントの導入要件は、戸建住宅と同じです。一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を選び、ECHONET Lite AIF仕様に対応するコントローラとして設置してください。

GX志向型住宅と長期優良住宅・ZEH水準住宅の違い

GX志向型住宅は「対象」と「性能」において、長期優良住宅やZEH水準住宅と異なります。

違いを具体的に解説します。

対象の違い

まず、制度の対象が異なります。

GX志向型住宅は、子供の有無や建築主の年齢等の制限がありません。

多くの人が広く利用できる制度です。

一方、長期優良住宅とZEHは、子育て世帯・若者夫婦世帯のみが対象となっています。

性能の違い

長期優良住宅やZEHも、2025年4月より義務化される省エネ基準より高い性能基準を有しますが、GX志向型住宅にはさらに高い性能が求められます。

省エネ性能を決める2つの基準「断熱等級」「BEI(一次エネルギー消費量)」を比較すると、下表の通りとなります。

| 断熱等級 | BEI | |

| GX志向住宅 | 6以上 | 0.65以下 |

| 長期優良住宅・ZEH水準住宅 | 5以上 | 0.8以下 |

GX志向型住宅を新築した際の補助金内容

※ 子育てグリーン住宅支援事業の概要|国土交通省

子育てグリーン住宅支援事業において、GX志向型住宅(新築)が受けられる補助金は1戸あたり160万円です。

ちなみに、同制度の長期優良住宅に対する補助金は1戸80万円、ZEH水準の住宅は40万円です。GX志向型住宅普及への期待が高いことが見て取れます。

なお、上記の補助金は「新築」が対象です。

住宅をリフォームした場合の補助金は、工事の範囲によって異なります。

詳しくは子育てグリーン住宅支援事業のページをご覧ください。

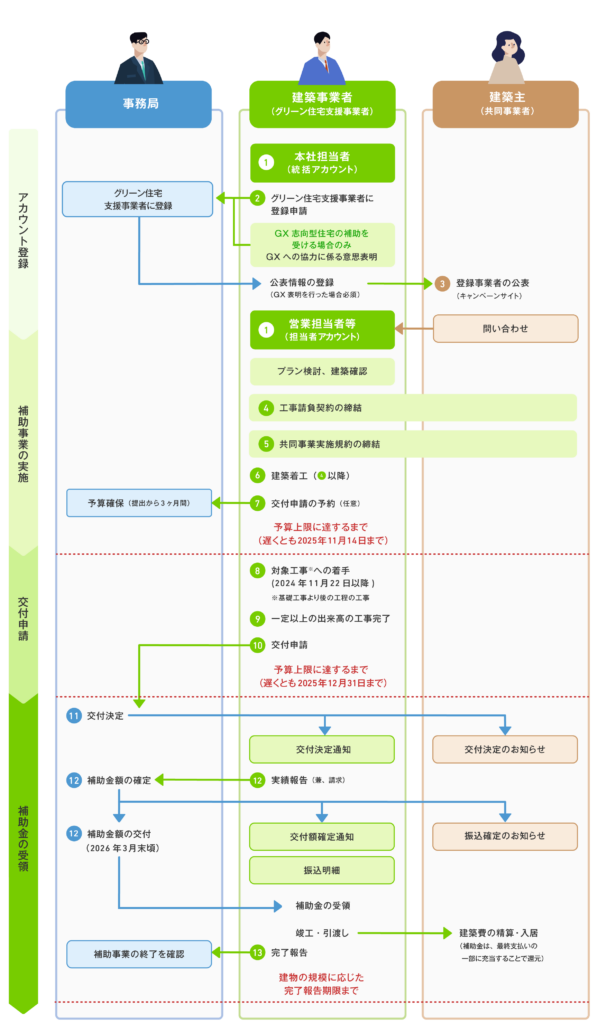

GX志向型住宅の補助金申請の流れ

※子育てグリーン住宅支援事業(以下同)

GX志向型住宅の補助金の申請から交付までの流れと注意点を解説します。

申請書の様式は、子育てグリーン住宅支援事業のホームページからダウンロードできます。

補助金を申請できる住宅条件

GX志向型住宅の補助金は、3つの条件を満たした住宅のみが申請できます。

- 床面積50m2以上240m2以下

- GX建築事業者が施工

- 2024年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手

補助金を申請する主体

通常、GX志向型住宅の補助金は、建築主に代わって施工会社が手続きします。

この時の施工会社は、GX建築事業者でなければなりません。

GX建築事業者とは、制度の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て登録が済んでいる事業者です。

補助金交付申請(予約)に必要な書類

GX志向型住宅の補助金手続きには、予算を一時的に確保する「申請予約」と、実際に交付を請求する「交付申請」の2段階あります。

必要な書類は以下の通りです。

抜け漏れがないよう、確実に準備してください。

- 子育てグリーン住宅支援事業共同事業実施規約(新築用)

- 工事請負契約書

- 建築基準法に基づく「建築確認申請書」

- 建築基準法に基づく「確認済証」

- 住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸)

- 建築主の本人確認書類

- 導入する高度エネルギーマネジメント対応 HEMS機器型番が確認できる書類等

- 【共同住宅のみ】建築基準法に基づく「建築工事届」、BELS評価書(住棟)

- 【申請時】子育てグリーン住宅支援事業工事出来高確認書

建て替えに伴い、古家を解体する場合は、解体工事の工事請負契約書と除却届、戸籍謄本(建築主と解体工事の発注者が異なる場合)が追加で必要です。

補助金交付決定から還元

補助金の交付が決まると、期日までに国庫から施工会社に振り込まれます。

補助金を建築主に還元する方法も決めておきましょう。

完了報告

交付決定後に完了を報告します。

2025年度GX志向型住宅の完了報告期限は建築物の種類に応じて以下の通りです。

| 戸建住宅 | 交付決定~2026年7月31日 |

| 共同住宅(10階以下) | 交付決定~2027年4月30日 |

| 共同住宅(11階以上) | 交付決定~2028年2月29日 |

※ 共同住宅の階数は地階も含む

GX志向型住宅のメリット

GX志向型住宅には高い省エネ性能が求められ、建築コストの増加も見込まれます。

しかし、一方で建築主にとってのメリットもあります。

建築主に正しく説明できるよう、GX志向型住宅のメリットを3つ押さえておきましょう。

光熱費を削減できる

GX志向型住宅は、最高レベルの断熱性能と高効率の設備を備えます。

BEI値からも、住宅が使用するエネルギーが少なくて済むことが分かります。

光熱費を削減でき、ランニングコストを抑えられる点は、アピールしたいポイントです。

健康的に暮らせる

高い断熱性能により、室温が一定に保たれる点もGX志向型住宅のメリットです。

室内の温度差が少ない住宅はヒートショックの予防につながり、また温度差から生まれる疲労・自律神経の不調なども軽減します。

住宅の資産価値が向上する

省エネ性能の高い住宅へのニーズは高まり続けています。

GX志向型住宅はエネルギーコストを削減しつつ快適に暮らせる家として、資産価値の向上も期待できます。

GX志向型住宅および補助金の注意点

GX志向型住宅を建築して補助金を受ける際、注意すべきポイントが3つあります。

併用できない補助金がある

GX志向型住宅補助金は他の補助金との併用に注意が必要です。

原則的に、趣旨を同じくする国庫支出の補助金とは併用できない、と考えてください。

そのため、長期優良住宅やZEHの補助金とは併用できません。

地方自治体の補助金は国費が充当されていなければ併用できます。

ただし、東京ゼロエミとは併用できません。

問い合わせが想定される補助金について、あらかじめ確認し、正しく理解しておくことが大切です。

グリーン住宅支援事業者との工事請負契約で建てられた住宅のみが対象である

GX志向型住宅の施工や補助金申請にはグリーン住宅支援事業者登録が必須です。

登録はすでに始まっているため、まだ登録していない事業者は、早めにチェックしておきましょう。

グリーン住宅支援事業者登録は、子育てグリーン住宅支援事業のホームページから進められます。

補助金は予算に到達次第、受付が終了となる

2025年度、新築のGX志向型住宅に対しては500億円の予算が計上されています。

補助金は申請が予算に達し次第、締め切られる点にも注意してください。

過去、子育て世帯向けの補助金は年末を待たずに受付終了となった例もあります。

まとめ

GX志向型住宅は、現在の制度で最高レベルの省エネ性能を持つ住宅の基準です。

新築により交付される補助金も160万円と大きく、今後ニーズが高まると予想されます。

ただし、高性能であるがゆえに、建築コストもかさみます。

また、補助金は申請が予算に達し次第、受付終了となるため、年末付近での申請は補助金を受けられない可能性もあります。

まずはGX志向型住宅について正しく知り、メリットを訴求しつつ、客観的な情報を顧客に伝えられるよう準備しましょう。

省エネ計算なら実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターに、ぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。