東京都で再開発や土地の再利用を手掛ける際、「環境性能報告書」が必要になる場合があります。

本記事では、環境性能報告書の詳細を詳しく解説します。環境性能報告書の根拠となる都市開発諸制度についても、簡潔にまとめました。

環境性能報告書を正しく理解するヒントとして、活用してください。

「環境性能報告書」とは

環境性能報告書は、東京都で協議・提出が必要な書類の1つです。東京都都市整備局が定める「土地利用に関する基本的な計画」のうち、「都市開発諸制度」を利用して行政庁に許可を得る際、必要になります。

環境性能報告書は、計画している建築物の省エネ計算結果の目標値を決定します。作成に手間がかかり、竣工まで影響を与える重要な書類です。

東京都の「都市開発諸制度」とは

環境性能報告書の理解には、環境性能報告書の提出を定める「都市開発諸制度」の正しい把握が重要です。

東京都の都市開発諸制度に関して、目的と内容、適用条件の3つの観点から解説します。

都市開発諸制度の目的

都市開発諸制度は、市街地環境の向上や質の高い都市計画の促進を目的に定められました。公共性の高い建築計画に対して、容積率や斜線制限といった、建築基準法の形態規制を緩和します。

都市開発諸制度は、「再開発等促進区を定める地区計画」「高度利用地区」「特定街区」「総合設計」の4つから成る、東京都独自の制度です。詳細は「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(都市開発諸制度活用方針)」に記されています。

都市開発諸制度の内容

都市開発諸制度は、公共的な用途の建築物に適用されます。

公共的な建築とは以下のようなものです。

- 公開空地の整備、維持管理

- 建物の環境性能の確保

- 災害時の自立性確保(防災備蓄倉庫の設置など)

- 開発区域内の無電柱化

都市開発諸制度の適用を受けると、容積率を割り増せます。緩和した容積部分には、地域のにぎわいや魅力を発揮する施設の誘導が求められます(育成用途)。

都市開発諸制度の適用条件

都市計画諸制度は、東京都の「都市づくりのグランドデザイン」で目指す将来像の実現のために地域を指定し、その地域の特性を活かした都市空間の形成を期待しています。拠点地区が設定されているのは、そのためです。

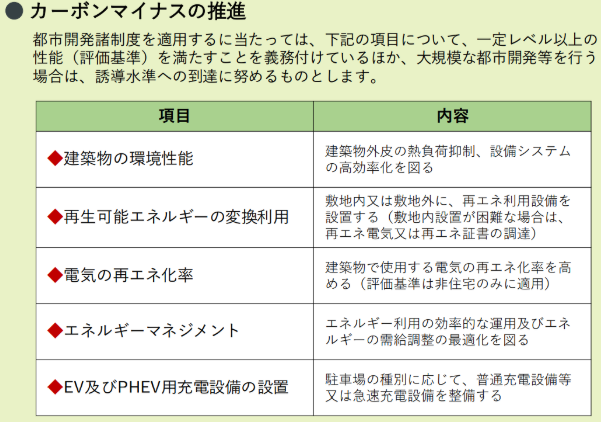

また、カーボンマイナスの規定も設けています。適用を受けるすべての建築物に評価基準への適合を義務付けるほか、大規模な都市開発に対しては誘導水準への適合も求めています。

都市開発諸制度の4つの種類

都市開発諸制度には、「再開発等促進区を定める地区計画」「高度利用地区」「特定街区」「総合設計」の4種類があると先に解説しました。それぞれの違いは、どのような点にあるのでしょうか。詳しく解説します。

再開発等促進区を定める地区計画

「再開発等促進区を定める地区計画」は、工場跡地などの広大な未利用地に、公共施設を整備しつつ、再開発を促進するために設けられています。

再開発等促進区を定める地区計画で緩和される規制は、以下の通りです。

| 用途 | 緩和あり(特定行政庁の許可により) |

| 容積 | 緩和あり(特定行政庁が認定・上限あり) |

| 斜線 | 緩和あり(特定行政庁の許可)→ 道路・隣地・北側斜線 |

| 高さ | 絶対的高さの適用除外(条件あり) ※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さ制限に対して |

| 日影 | 日影規制条例の適用対象外(整備計画区域内) |

再開発等促進区を定める地区計画によって整備された建築物には、六本木ヒルズや東京ミッドタウンがあります。

高度利用地区

「高度利用地区」は、住宅密集地や市街地の再開発を促進する区分です。敷地を統合し、土地の再利用や高度利用を進めやすくします。

高度利用地区で緩和される規制は、以下の通りです。

| 用途 | 緩和なし |

| 容積 | 緩和あり(都市計画で定める容積率上限) |

| 斜線 | 緩和あり(特定行政庁の許可により)→ 道路斜線 |

| 高さ | 緩和なし |

| 日影 | 日影規制条例の適用対象外(高度利用地区内) |

高度利用地区で整備された建築物には、晴海トリトンスクエアや代官山アドレスがあります。

特定街区

「特定街区」はすでに都市化が進んでいる地域を対象に、有効な空き地を確保し、より良い環境の構築を目指します。

特定街区で緩和される規制は、以下の通りです。

| 用途 | 緩和なし |

| 容積 | 緩和あり(都市計画で定める容積率上限) |

| 斜線 | 緩和あり(適用除外)→ 道路、隣地、北側斜線、高度地区 |

| 高さ | 絶対的高さの適用除外(条件あり) ※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さ制限に対して |

| 日影 | 適用対象外 |

特定街区の区分で整備された建築物には、東京都庁や丸ビルなどがあります。

総合設計

「総合設計」は、再開発等促進区を定める地区計画・高度利用地区・特定街区の3つに該当しない、一般的な計画に適用されます。計画対象の敷地内に空地を確保し、整備された市街地環境を実現するための項目です。

総合設計によって緩和される規制は、以下の通りです。

| 用途 | 緩和なし |

| 容積 | 緩和あり(特定行政庁の許可により) |

| 斜線 | 和あり(特定行政庁の許可により)→ 道路、隣地、北側斜線 ※長期優良住宅型は緩和なし |

| 高さ | 絶対的高さの適用除外(条件あり) ※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さ制限に対して ※長期優良住宅型は緩和なし |

| 日影 | 緩和なし |

恵比寿ガーデンプレイス、天王洲アイルは総合設計の項目で建築されました。

環境性能報告書の内容

ここからは、環境性能報告書の内容を詳しく解説します。

環境性能報告書に記載すべき内容

環境性能報告書に記載が必要な内容は、全部で4つです。

- 建築主の氏名等

- 建築物の名称及び所在地

- 建築物の概要

- 環境への配慮のための措置並びにその取組状況

このうち、4つ目の「環境への配慮のための措置並びにその取組状況」が、建築物の省エネ性能・省エネ計算にかかわる部分です。住宅・非住宅とも2ページずつあり、最もボリュームが多い項目となっています。

「環境への配慮のための措置並びにその取組状況」は、以下6つの項目から成ります。

- 建築物外皮の熱負荷抑制

- 設備システムの高効率化

- 再生可能エネルギー等の利用

- エネルギーの面的利用(再エネ以外)

- EV及びPHV用充電設備の設置

- 運用時のエネルギー低減に繋がる取組

次項から、それぞれの内容を詳しく解説します。

1. 建築物外皮の熱負荷抑制

住宅部分の「建築物外皮の熱負荷抑制」には、省エネ性能の判断基準(仕様基準・性能基準)を明記します。

その上で、外皮平均熱貫流率(UA)の計算方法と計算結果の数値、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)、暖房期の平均日射熱取得率(ηAH)、開口部の熱貫流率(U)を記入します。

通常の省エネ計算では扱わない、暖房期の平均日射熱取得率(ηAH)がある点に注意してください。

その他の建築物では、PAL低減率を使用します。あわせて、外壁・屋根・開口部の熱貫流率と、窓の日射熱取得率(η)を記載します。

2. 設備システムの高効率化

続いて、「設備システムの高効率化」に関して記載します。こちらも判断基準として仕様基準と性能基準のどちらを選択するか、の記入から始まります。

続いて、ERR(Energy Reduction Rate・エネルギー低減率)の計算方法を記入します。ERRとは、一次エネルギー消費量を用いた効率指標で、数値の大きさに比例してエネルギー性能が高いことを示します。

その他、採用する冷暖房設備、換気設備、給湯設備、照明設備などを選択します。非住宅向けの環境性能報告書では、外気処理や搬送制御、昇降機の仕様について言及してください。あわせて、省エネ効果が高いと見込まれている未評価技術を採用する場合は、該当の項目を選択します。

3. 再生可能エネルギー等の利用

3つ目は、省エネ性能の高い建築物に欠かせない、再生可能エネルギーの利用に関する項目です。

太陽光発電の発電容量や、太陽熱・地中熱を利用する場合は熱利用容量も記入します。

4. エネルギーの面的利用(再エネ以外)

「エネルギーの面的利用(再エネ以外)」には、再生可能エネルギー以外で面的利用するエネルギーについて記載します。

エネルギーの面的利用とは、地域冷暖房やコージェネレーションシステムの導入によって、環境負荷の低減を実現する手法です。環境性能報告書には、エネルギーの面的利用を推進するエリアや、受け入れを検討するエリアなどについて記入します。

5. EV及びPHV用充電設備の設置

EV(Electric Vehicle・電気自動車)や、PHV(Plug-in Hybrid Vehicle・プラグインハイブリッド自動車)向けの充電設備台数も記載します。プライベート用とパブリック用を分けて記載する点にも注意しましょう。

6. 運用時のエネルギー低減に繋がる取組

「運用時のエネルギー低減に繋がる取組」は、非住宅の建築物が対象の項目です。建築物の熱源が個別か、中央かの場合に分けて、エネルギー消費量の把握方法とBEMS(Building and Energy Management System・ビル・エネルギー管理システム)の導入状況を記載します。

省エネ計算なら、実績豊富な「環境・省エネルギー計算センター」に相談しよう!

環境性能報告書は、東京都で再開発や土地の再利用をする際に必要となる協議書です。省エネ性能についてまとめる項目があり、内容は竣工まで影響します。

スピーディーな計画遂行のためには、省エネ計算や省エネ適判などの外注も有効です。

建築物の省エネ計算は、環境・省エネルギー計算センターまでお気軽にご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。