昨今、高性能な住宅へのニーズが高まりを見せています。

長期優良住宅に関する問い合わせを受ける機会も、少なくないのではないでしょうか。

今回は、長期優良住宅について確認したい方に向けて、認定基準や申請の流れ、メリット・デメリットを解説します。

なお、長期優良住宅制度は、新築・増改築それぞれに制度があります。

本記事は、新築住宅を対象に、2025年3月時点での最新情報をまとめています。

長期優良住宅とは

長期優良住宅は、安心して長く住み続けられる条件を満たした住宅です。

基準をクリアし、認定を受けた住宅・共同住宅が長期優良住宅と呼ばれます。

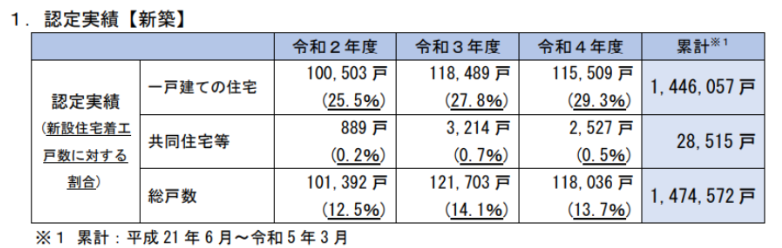

2023年3月末時点、新築戸建着工件数比で29.3%が長期優良住宅認定を受けており、割合は増加傾向にあります。

※参照:報道発表資料「長期優良住宅の認定状況について(令和5年3月末時点)」|国土交通省

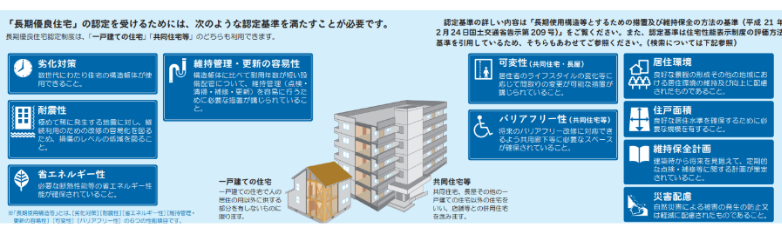

長期優良住宅の認定条件は10項目

長期優良住宅の認定基準は全部で10項目です。

戸建・共同住宅によって該当項目が異なります。

※参照:長期優良住宅 認定制度の概要について〈新築〉|国土交通省(以下同)

| 戸建住宅 | 共同住宅 | |

| 劣化対策 | 〇 | 〇 |

| 耐震性 | 〇 | 〇 |

| 省エネルギー性 | 〇 | 〇 |

| 維持管理・更新の容易性 | 〇 | 〇 |

| 可変性 | ー | 〇 |

| バリアフリー性 | ー | 〇 |

| 居住環境 | 〇 | 〇 |

| 住戸面積 | 〇 | 〇 |

| 維持保全計画 | 〇 | 〇 |

| 災害配慮 | 〇 | 〇 |

本章では、認定基準各項目の内容を、詳しく解説します。

1. 劣化対策

長期優良住宅は、数世代にわたって利用できる構造躯体を有していなければなりません。

劣化対策等級3(3世代まで住宅が使用できる)+αを満たし、かつ以下の通り、構造種類に応じた基準を満たす必要があります。

| 木造 | 床下空間の有効高さ確保、床下・小屋裏の点検口設置など |

| 鉄骨造 | 柱・梁・筋かい鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置など |

| 鉄筋コンクリート造 | 水セメント比を減ずる/かぶり厚さを増す |

2. 耐震性

数百年に一度程度の極めて稀な地震が発生しても、損傷レベルを低減できる措置が施されている必要があります。住宅を継続使用するための改修を容易にすることが目的です。

- 耐震等級2(2階以下の木造建築物で壁量計算による場合は等級3)

- 耐震等級1かつ、安全限界時の層間変形が1/100(木造は1/40)以下

- 品確法が定める免震建築物

などの基準のいずれかを満たす必要があります。

3. 省エネルギー性

長期優良住宅は、断熱性能などが確保され、一定以上の省エネ性を有していなければなりません。断熱性能等級5、かつ一次エネルギー消費量等級6を満たす必要があります。

4. 維持管理・更新の容易性

住宅に使われる設備や配管は、構造躯体よりも短寿命です。

それらの点検や清掃、補修、更新を容易に進められる措置が講じられていることも、長期優良住宅の基準となっています。

戸建住宅・共同住宅ともに、専用配管の維持管理対策等級3を満たし、かつ共同住宅では、共用部配管・排水管にも等級3が必要です。

5. 可変性

可変性とは、暮らす人のライフスタイルに合わせて、間取りを変更できる措置があることを示します。共同住宅にのみ適用される基準で、躯体の天井高2,650mm以上が求められます。

6. バリアフリー性

共同住宅のみ適用される基準です。

将来的にバリアフリー化が必要になった際、改修可能な措置が講じられている必要があります。共用廊下に必要なスペースが確保されており、高齢者等配慮対策等級3(共用部分)が必要です。

7. 居住環境

長期優良住宅には、地域に溶け込み、良好な景観の維持向上への寄与が求められます。

建築予定地に以下のきまりがある場合、その内容と調和しなければなりません。

- 地区計画

- 景観計画

- 条例によるまちなみ等の計画

- 建築協定

- 景観協定 など

きまりの有無と内容については、所轄行政庁にご確認ください。

8. 住戸面積

住む人が心地よく快適に暮らせるよう、床面積も決められています。

戸建住宅は75m2、共同住宅などは45m2が最低基準です。

また、少なくとも1つの階の床面積が、階段部分を除いて40m2以上なければなりません。

9. 維持保全計画

維持保全計画とは、建築時から将来を見据えて、点検・補修が定期的になされる計画があることを示します。

長期優良住宅は、以下の部分について点検・補修計画を定めていなければなりません。

- 構造耐力上主要な部分

- 雨水の浸入を防止する部分

- 給水又は排水のための設備

10. 災害配慮

最後は災害対策です。自然災害が起きたときに、被害を防止・軽減できる措置が必要です。

災害発生のリスクは、所轄行政庁がハザードマップで示しています。災害発生リスクがある地域に長期優良住宅を建築する場合、リスクの高さに応じて所轄行政庁が定める措置を講じる必要があります。

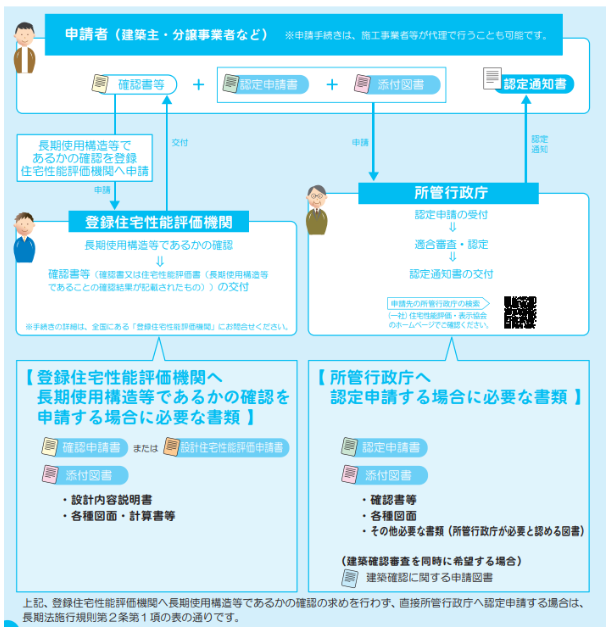

長期優良住宅の認定を受ける手続きの流れ

長期優良住宅の認定を得る手続きと、申請に必要な書類を解説します。申請者は建築主・分譲事業社です。

専門的な内容になるため、建築主に代わって施工業者が申請するのが一般的です。

①必要書類の用意

長期優良住宅認定申請に必要な書類は、以下の通りです。

- 確認書等

- 認定申請書

- 添付図書

②登録住宅性能評価機関に申請

まず、登録住宅性能評価機関に設計が長期使用構造であるか確認してもらえるよう、申請します。登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の基準を満たすと判断すると、確認書が申請者に送られます。

登録住宅性能評価機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページで検索できます。

③書類を添え、所轄行政庁に申請

登録住宅性能評価機関から確認書等が交付されたら、認定申請書と添付図書とともに、所轄行政庁に長期優良住宅認定の申請をします。

所轄行政庁で適合性が審査され、基準を満たすと認められると、認定通知書が申請者に通知されます。

以上が、申請から認定までの流れです。

④工事完了報告

長期優良住宅を建築した場合、工事が完了した折に、所轄行政庁に「計画通り工事が完了した」旨の報告が必要です。

また、申請時に作成した維持保全計画は、竣工後の点検や補修に必要です。

必ず、保管してください。

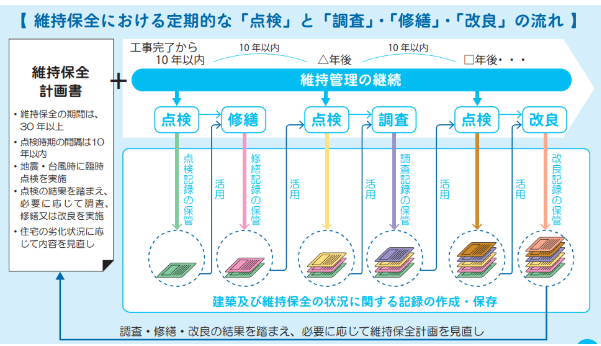

⑤調査・修繕・改良およびそれらの記録

住宅竣工後は、維持保全計画に基づき、点検を実施します。必要に応じて、調査や修繕、改良を施します。

また、この調査・修繕・改良の内容は、記録も必要です。

長期優良住宅の維持保全期間は30年以上であり、10年以内ごとに点検しなければなりません。また、地震や台風が起きた際は、臨時の点検も実施します。住宅の状況に応じて、維持保全計画の見直しも求められます。

長期優良住宅の認定を取得するメリット

手間とコストがかかる印象が強い長期優良住宅ですが、実は取得によって、建築主はさまざまなメリットを享受できます。

メリットを正しく把握し、顧客への提案に活用してください。

住宅ローン控除額が大きくなる

2024年の税制改正により、住宅ローン控除(減税)制度の適用が延長されました。

2025年3月時点で、以下の通り住宅ローン控除を受けられます。

| 内容 | 住宅ローン残高の0.7%を、最大13年間所得税から控除 |

| 限度額 | 長期優良住宅は4,500万円まで ※ 2025年12月31日までの入居が対象 |

| 要件 | 床面積50m2以上 |

ちなみに、長期優良住宅ではない住宅の限度額は、ZEH水準で3,500万円・省エネ基準適合住宅で3,000万円です。

限度額を超過した分の住宅ローン残高は、控除額の算出基準になりません。

その他、細かな要件は国税庁・国土交通省のホームページをご覧ください。

その他の税金の軽減を図れる

長期優良住宅は、マイホーム取得時にかかる所得税以外の税金に関しても、軽減措置が講じられています。

| 税種類 | 期日 | 内容 |

| 不動産取得税 | 2026年3月31日までに新築 |

課税標準額からの控除額増額 1,200万円→1,300万円 |

| 固定資産税 | 2026年3月31日までに新築 |

1/2減減税期間延長 戸建:最大5年 マンション:最大7年 |

| 登録免許税 | 2027年3月31日までに新築 |

税率引き下げ ・保存登記:0.15%→0.1% ・移転登記:戸建 0.3%→0.2% マンション 0.3%→0.1% |

フラット35住宅ローンの金利が抑えられる

フラット35での住宅ローン借入に対する金利も、引き下げられます。

例えば、フラット35S(金利Aプラン)および維持保全型では、当初5年間の借入金利を年0.75%引き下げられます。

また、フラット35子育てプラスの利用では、当初5年間の借入金利が年1.0%引き下げとなります。

長期優良住宅のデメリット・注意点

長期優良住宅に関して、正しく顧客に紹介できるよう、デメリットや注意点も押さえておきましょう。

着工前・完成後に手間がかかる

長期優良住宅には、申請や点検など、手間とコストがかかります。

長期使用構造等確認や認定手数料、申請に必要な省エネ計算や申請書作成を代行する場合の費用が上乗せとなる点は、理解を得る必要があります。

長期優良住宅の性能を満たすための建築コストがかかる

長期優良住宅の認定基準を満たすために、建築コストもかさみます。

一般的な住宅を建築する場合とくらべ、1.2~1.3倍程度かかるともいわれます。

コスト面の増額と、具体的に試算した住宅ローン控除・税制優遇で得られる金額的メリットを提示し、顧客に判断を仰ぐと良いでしょう。

住宅履歴情報の整備

長期優良住宅では、記録と保存が必須の書類が多々あります。

認定申請書や添付図書、意匠・構造・仕様・設備等の関係図書などが該当します。

紙または電子媒体で確実に保存する必要がある点も、押さえてください。

長期優良住宅に関するお悩みは「環境・省エネルギー計算センター」にお任せください!

長期優良住宅は、何世代にも渡って住み続けられる、丈夫さと性能基準を満たした住宅に与えられる認定です。

住宅ローンや税制面の優遇もあり、近年は徐々に着工件数が増えています。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターに、ぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご相談された方がスムーズです。